In einer kürzlich durchgeführten Studie haben zwei Forschungsgruppen des Luxembourg Centre for Systems Biomedicine (LCSB) der Universität Luxemburg sowie nationale und internationale Partner zusammengearbeitet, um die Rolle der Ernährung und des Darmmikrobioms beim Fortschreiten der Parkinson-Krankheit zu untersuchen. Ihre Ergebnisse, die in der Fachzeitschrift Cell Reports veröffentlicht wurden, zeigen, dass ein Mangel an Ballaststoffen und ein bestimmtes bakterielles Protein die Krankheit verschlimmern können. Dies zeigt somit auch die Wichtigkeit eines angepassten Lebensstils für Menschen mit Parkinson auf.

Die Parkinson-Krankheit ist eine neurologische Erkrankung, die durch den Verlust bestimmter Nervenzellen im Gehirn und die Aggregation eines menschlichen Proteins namens α-Synuklein gekennzeichnet ist. Obwohl mehrere Risikofaktoren für die Krankheit bekannt sind, ist noch unklar, welche Faktoren den Krankheitsverlauf beeinflussen. In diesem Zusammenhang haben Forscher der LCSB-Gruppen Systems Ecology und Neuropathology ihre jeweiligen Kompetenzen gebündelt, um die Auswirkungen von Ernährung, Zusammensetzung des Darmmikrobioms und von diesen Mikroorganismen freigesetzten Proteinen in einem Mausmodell der Parkinson-Krankheit zu untersuchen.

„Durch eine Reihe von Tests haben wir festgestellt, dass eine bestimmte transgene Mauslinie, die wesentliche Merkmale der Parkinson-Krankheit nachbildet, ein geeignetes Modell ist, um den Einfluss von Umweltfaktoren wie der Ernährung auf den Krankheitsverlauf zu untersuchen“, erklärt Dr. Kristopher Schmit, der die Studie im Rahmen seiner Doktorarbeit in den beiden Forschungsgruppen durchgeführt hat. „Diese Mäuse überexprimieren das Protein α-Synuklein, was zu einem progressiven Auftreten der motorischen Symptome führt, genau wie bei den betroffenen Menschen.“

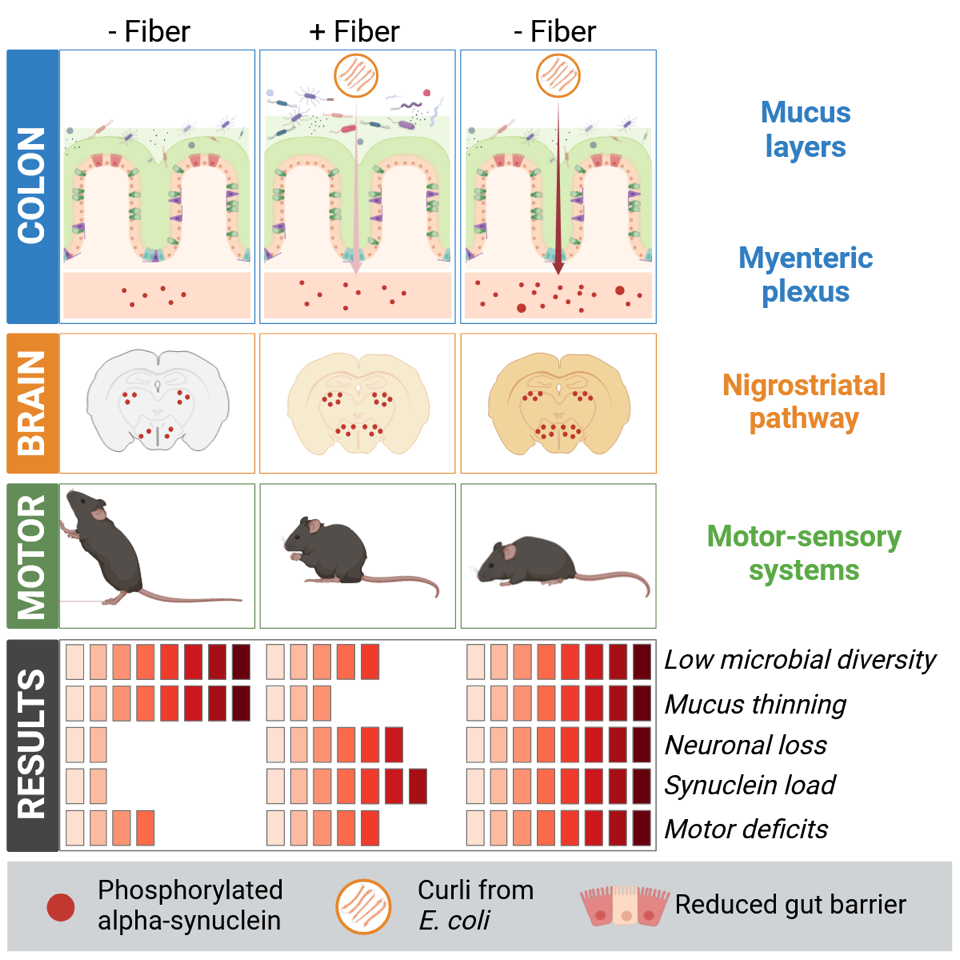

Erhielten die transgenen Mäuse eine ballaststoffarme Diät, nahm die mikrobielle Vielfalt in ihrem Darm ab. Vor allem die Bakterien, die mit neuroprotektiven Funktionen in Verbindung gebracht werden, nahmen ab, während Bakterienarten, die sich von der Schleimschicht des Darms ernähren, zunahmen. Dies führte zu einer Ausdünnung der äußeren Schleimschicht im Dickdarm. „Der Schleim wirkt wie eine physische Barriere gegen Krankheitserreger. Kommt es durch Veränderungen in der Darmflora zu einer ausgedünnten Schleimschicht, könnte diesen Krankheitserregern den Zugang zu den tieferen Schichten des Darms und insbesondere den darin vorkommenden Nervenzellen erleichtern“, erklärt Prof. Paul Wilmes, Leiter der Forschungsgruppe Systems Ecology.

Die Integrität der Darmbarriere, die bereits durch einen Mangel an Ballaststoffen beeinträchtigt ist, wird weiter geschwächt, wenn der Darm neben der unausgewogenen Ernährung auch dem Curli-Protein ausgesetzt ist. Dieses wird von Bakterien wie Escherichia coli produziert, kommt häufig bei Parkinson-Patienten vor und kann die Aggregation von menschlichem α-Synuklein weiter beschleunigen. So führte die Anwesenheit von Curli auch bei transgenen Mäusen zu einem Anstieg der α-Synuklein-Aggregate in den peripheren Nerven, die den Dickdarm durchziehen. „Überraschenderweise konnten wir feststellen, dass sich dieser Prozess nicht nur den Darm, sondern auch das Gehirn beeinflusst“, so Prof. Wilmes weiter.

Die Forscher des Neuropathology-Teams untersuchten daraufhin, wie sich diese kombinierte Behandlung auf die motorischen Fähigkeiten und die Neuropathologie der transgenen Mäuse auswirkt. Sie stellten zunächst fest, dass die motorischen Defizite bei den Mäusen, die dem Curli-Protein und einer ballaststoffarmen Diät ausgesetzt waren, verstärkt wurden, da sie im Laufe der Zeit eine verminderte Koordinationsfähigkeit aufwiesen. Ebenso war die Aggregation von α-Synuklein in ihren Gehirnen stärker ausgeprägt. „Als wir den Verlust von Nervenzellen im Gehirn dieser Mäuse bewerteten, sahen wir, dass Curli in Kombination mit einer reduzierten Ballaststoffzufuhr die Neurodegeneration in diesem Parkinson-Modell förderte“, erklärt Dr. Manuel Buttini, Forscher in der von Prof. Michel Mittelbronn geleiteten Forschungsgruppe.

Die Autoren beschreiben einen möglichen Mechanismus, der dabei eine Rolle spielen könnte: „Um unsere Ergebnisse zu erklären, schlagen wir folgende Abfolge von Ereignissen vor: Ein chronischer Mangel an Ballaststoffen führt zu einer Veränderung der Mikrobenpopulation im Darm. Dies führt zu einer verminderten Schleimschicht und zu einer erhöhten Durchlässigkeit der Darmwand, wodurch Krankheitserregern leichter eindringen können. Wenn dadurch den Nervenzellen im Darm insbesondere Proteinen wie Curli vermehrt ausgesetzt sind, fördert dies die Aggregation von α‑Synuklein in Nervenzellen des Darms und auch im Gehirn, was zu verstärkter Neurodegeneration und motorischen Defiziten führt.“

Die Studie liefert wichtige Erkenntnisse darüber, wie Umweltfaktoren wie die Ernährung und ihre Auswirkungen auf das Darmmikrobiom das Fortschreiten der Parkinson-Krankheit über die Darm-Hirn-Achse beeinflussen können. Sie zeigt auch mögliche Auswirkungen einer Anpassung des Lebensstils für Patienten auf. Einfache Maßnahmen wie eine ausgewogene Ernährung und ein kontrollierter Einsatz von Antibiotika, um die Vermehrung der Bakterien, die das Curli-Protein produzieren, nicht zu fördern, könnten dazu beitragen, das Fortschreiten der Krankheit zu verlangsamen.

—

Referenz: Kristopher J. Schmit, Pierre Garcia, Alessia Sciortino, Velma T.E. Aho, Beatriz Pardo Rodriguez, Mélanie H. Thomas, Jean-Jacques Gérardy, Irati Bastero Acha, Rashi Halder, Camille Cialini, Tony Heurtaux, Irina Ostahi, Susheel B. Busi, Léa Grandmougin, Tuesday Lowndes, Yogesh Singh, Eric C. Martens, Michel Mittelbronn, Manuel Buttini & Paul Wilmes , Fiber deprivation and microbiome-borne curli shift gut bacterial populations and accelerate disease in a mouse model of Parkinson’s disease, Cell Reports, 26 September 2023.

DOI: https://doi.org/10.1016/j.celrep.2023.113071

Finanzierung: Dieses Projekt wurde vom Europäischen Forschungsrat (ERC) im Rahmen des Forschungs- und Innovationsprogramms Horizon 2020 der Europäischen Union gefördert (Finanzhilfevereinbarung Nr. 863664, P. Wilmes). Weitere Unterstützung kam vom Luxembourg National Reseach Fund (FNR) (M. Buttini, K.J. Schmit, P. Wilmes) und der Jean Think Stiftung (Luxemburg) (M. Buttini).

Bildnachweis oben: Dr. Kristopher Schmit