Am Weltwassertag wollen wir über die „ewigen Chemikalien“ sprechen, die für Aufsehen sorgten, als das Forever Pollution Project eine Karte mit fast 23.000 kontaminierten Standorten in ganz Europa veröffentlichte und als das Pesticide Action Network Europe aufdeckte, dass Trinkwasserproben aus 11 EU-Ländern eine weit verbreitete Belastung mit Trifluoressigsäure (TFA) aufwiesen. Prof. Emma Schymanski und Dr. Federica Piras, Forscherinnen an der Universität Luxemburg und Expertinnen auf diesem Gebiet, helfen uns dabei, einen genaueren Blick auf die Fakten zu werfen, die lange Geschichte dieser Verbindungen zu erkunden und über die aktuelle Situation in unserem Wasser besser zu verstehen.

Chemikalien mit einer langen Geschichte

Der Begriff „ewige Chemikalien“ bezieht sich auf eine große Gruppe synthetischer Chemikalien, die als per- oder polyfluorierte Alkylsubstanzen (PFAS) bezeichnet werden. Sie zeichnen sich durch eine sehr stabile Verbindung von Kohlenstoff und Fluor in ihrer Struktur aus. Die Verbindung zwischen diesen beiden Elementen, zählt zu einer der stärksten in der organischen Chemie und ist praktisch unzerstörbar, daher die Bezeichnung „Ewige Chemikalien“.

PFAS wurden erstmals Ende der 1930er Jahre dokumentiert und werden heute aufgrund ihrer wasser- und fettabweisenden sowie hitzebeständigen Eigenschaften häufig verwendet. Sie sind in unterschiedlichen Produkten wie Wandfarben, wasserdichten Stoffen, Displays von Mobiltelefonen und Kosmetika zu finden. Da sie nicht abbaubar sind und sich leicht in der Umwelt verbreiten, wurden ihre gesundheitlichen Auswirkungen gründlich untersucht. Ihre Gefährlichkeit wurde durch Beispiele wie den DuPont-Skandal bekannt, bei dem eine Fabrik jahrelang Perfluoroctansäure (PFOA) freisetzte und die örtliche Wasserversorgung in Parkersburg, West Virginia (USA) kontaminierte. Zwei ältere PFAS, PFOS und PFOA, werden mit Krankheiten wie Krebs, Frühgeburten und Schilddrüsenerkrankungen in Verbindung gebracht. Ihre Verwendung wird seit 2009 (PFOS; Beschränkung) bzw. 2019 (PFOA; Eliminierung) durch das Stockholmer Übereinkommen über persistente organische Schadstoffe geregelt.

„Die Regulierung dieser Schadstoffe hat leider einen Mechanismus ausgelöst, der als „bedauerliche Substitution“ bekannt ist und bei dem die Industrie neue chemische Verbindungen entwickelt hat, um die alten PFAS zu ersetzen“, erklärt Prof. Emma Schymanski, Leiterin der Environmental Cheminformatics Gruppe am Luxembourg Centre for Systems Biomedicine (LCSB). „Im Laufe der Zeit haben wir festgestellt, dass einige der kürzerkettigen PFAS, die PFOS und PFOA ersetzt haben, ebenfalls in der Umwelt verbleiben und unerwünschte Auswirkungen auf die Gesundheit haben. Nach den neuesten Definitionen gehören heute schätzungsweise mehr als 7 Millionen Chemikalien zur Kategorie der PFAS.

TFA, ein neues Problem

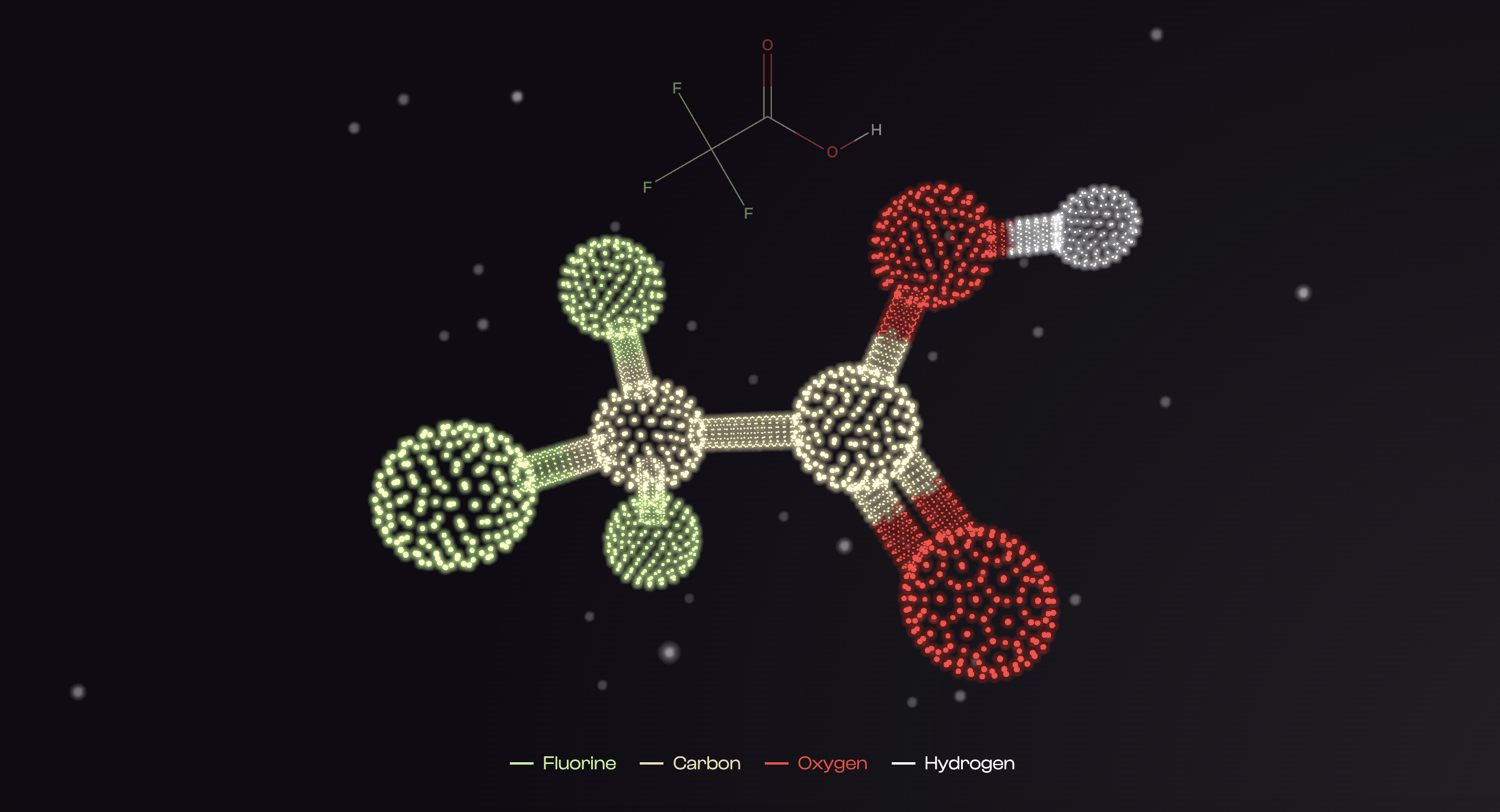

3D-Darstellung der chemischen Struktur von TFA (Credits C2DH, 3D-Molecule)

Unter den zahlreichen „Ewigen Chemikalien“, die im Laufe der Jahre erforscht wurden, ist eine jetzt besonders besorgniserregend: Trifluoressigsäure (TFA). Sie wird für die Industrie hergestellt, entsteht aber auch beim Abbau anderer PFAS, und ihre Konzentration in der Umwelt nimmt mit alarmierender Geschwindigkeit zu. „Es gibt unzählige potenzielle Quellen für TFA, von denen viele noch unbekannt sind, und es fehlen Studien über ihre Auswirkungen“, erklärt Prof. Schymanski. „Wir wissen nur, dass wir vor einer großen Herausforderung stehen, wenn sich dieser Trend fortsetzt und, was noch schlimmer ist, wenn gesundheitsschädliche Auswirkungen festgestellt werden. In der Tat ist es extrem schwierig – und daher teuer – TFA zu entfernen, vor allem wenn es mehrere unterschiedliche Quellen gibt, aus denen TFA in unsere Umwelt gelangt. Eine kürzlich von französischen Journalisten durchgeführte Studie schätzt, dass die Beseitigung der PFAS-Belastung in Europa über einen Zeitraum von 20 Jahren zwischen 95 Milliarden und 2000 Milliarden Euro kosten würde.

Die Situation scheint ein vollständiges Verbot aller PFAS zu erfordern, wie es von einigen Wissenschaftlern nachdrücklich vorgeschlagen wird, aber dies scheint eine sehr schwierige Aufgabe zu sein. „Wie soll eine Verordnung umgesetzt werden, die 7 Millionen Verbindungen verbietet?“, fragt Dr. Federica Piras, Postdoktorandin in der Environmental Cheminformatics Gruppe. Andere Möglichkeiten bestünden darin, Industrieabfälle zu kontrollieren, bevor sie in die Umwelt gelangen, die Aufbereitungsverfahren zu verfeinern und die Schadstoffwerte in Wasserquellen genau zu überwachen, um herauszufinden, welche PFAS besonders problematisch sind. Hier kann die Forschung helfen.

Lokale Forschung zur Lösung des Problems

„In meinem Projekt geht es darum, zu untersuchen, ob eine naturbasierte Technologie, die so genannte Pflanzenkläranlage, in der Lage ist, die PFAS-Emissionen aus Kläranlagen zu begrenzen. Dabei ist die Behandlung kostengünstiger und weniger energieintensiv als bei bestehenden Verfahren“, erklärt Dr. Piras. Es ist äußerst schwierig, PFAS vollständig zu entfernen, da die Chemikalien in den meisten Verfahren konzentriert wird, anstatt sie zu beseitigen. Dies führt dann zu Rückständen führt, die noch problematischer sind. Die Natur könnte hier eine Lösung bieten: In der richtigen Umgebung können verschiedene Arten wie Pflanzen, Bakterien und Pilze koexistieren und synergetisch zusammenarbeiten, um PFAS abzubauen.

„Unsere Idee ist es, Ozonung mit einer Pflanzenkläranlagen zu kombinieren, um nicht nur die PFAS-Belastung zu reduzieren, sondern auch andere bedenkliche Schadstoffe aus dem Wasser zu entfernen. Wir wollen untersuchen, inwieweit jede lebende Art in Pflanzenkläranlagen zur Entfernung von PFAS beitragen kann“, erklärt Dr. Piras. Ziel der LCSB-Forscher ist es, die Umsetzbarkeit eines solchen Systems in ländlichen Gebieten Luxemburgs zu testen und verschiedene Aspekte wie den Platzbedarf für die Umsetzung oder die Bearbeitungskapazität von Feuchtgebieten zu untersuchen. Dieses höchst interdisziplinäre Projekt mit dem Namen PFAS-QUEST wird vom Young International Academics Programme und dem Institute for Advanced Studies der Universität Luxemburg finanziert. Es wird in enger Zusammenarbeit mit Prof. Joachim Hansen und Dr Silvia Venditti von der Urban Water Management Gruppe am Department of Engineering der Universität sowie mit weiteren internationalen Partnern durchgeführt.

Darüber hinaus beteiligt sich das Team von Prof. Schymanski an Wasseranalysen im ganzen Land, um einen besseren Überblick über die Situation in Luxemburg zu bekommen: „Ich verstehe, dass die Menschen besorgt sind, aber unser Leitungswasser wird streng kontrolliert, mehr noch als Mineralwasser, und es gibt ein starkes Bewusstsein für das Problem auf nationaler Ebene und den Willen, Lösungen zu finden. Das ist eine wichtige Motivation für unsere Arbeit.“

Informiert bleiben ist ein wichtiger Schritt

Trotz der breiten Berichterstattung ist Wasser nicht das einzige drängende Problem, wenn es um die Belastung mit Chemikalien geht. Sie sind in unserer Umwelt allgegenwärtig, vom Zigarettenrauch bis zu Plastikbehältern, die wir täglich benutzen, oder Kosmetika, die direkt auf unsere Haut gelangen. „Manchmal ist es sinnvoll, unsere Risikowahrnehmung anzupassen. Das Vorhandensein von PFAS in unserer Umwelt sollte beispielsweise nicht dazu führen, dass wir kein Leitungswasser mehr trinken und im Sommer Dehydrierung riskieren. Andere Maßnahmen können die Exposition wesentlich wirksamer reduzieren, zum Beispiel der Wechsel von Einwegbechern und -flaschen zu Glas-, Keramik- oder Metallflaschen für die täglichen Getränke oder der Verzicht auf Hautpflegeprodukte, die PFAS enthalten“, sagt Prof. Emma Schymanski abschließend.

Eine Möglichkeit, die richtigen proaktiven Schritte zu unternehmen, besteht darin, verlässliche Quellen zu finden und sich zu informieren. Auch hier leistet die Universität Luxemburg ihren Beitrag, indem sie offene Wissenschaft fördert. Prof. Schymanski und ihr Team tragen zu mehreren frei zugänglichen Datenbanken über existierende Chemikalien, ihre Strukturen und Eigenschaften bei. Wissenschaftliche Informationen für alle zugänglich zu machen, von Fachleuten über Entscheidungsträger bis hin zur breiten Öffentlichkeit, ist ein Schritt in die richtige Richtung. Die kürzlich veröffentlichte Website „3D Molecules“ ist eine neue Ergänzung zur Aufklärung über Chemikalien. Sie wurde von den C2DH -Designern Daniele Guido und Kirill Mitsurov entwickelt und mit Texten von Prof. Schymanski versehen. Sie bietet leicht zugängliche Informationen über TFA, aber auch über Koffein, Nikotin, DDT und Bisphenol S. Schauen Sie sich die Website an, um ein ersten Einblick zu erhalten!

—

Referenzen für weitere Informationen:

- Emma Schymanski, Jian Zhang, Paul Thiessen, Parviel Chirsir, Todor Kondic & Evan Bolton, Per- and Polyfluoroalkyl Substances (PFAS) in PubChem: 7 Million, Environmental Science & Technology, October 2023.

- Dagny Aurich, Philippe Diderich, Rick Helmus & Emma Schymanski, Non-target screening of surface water samples to identify exposome-related pollutants: a case study from Luxembourg, Environmental Sciences Europe, November 2023.

- Anjana Elapavalore, Todor Kondić, Randolph Singh, Benjamin Shoemaker, Paul Thiessen, Jian Zhang, Evan Bolton & Emma Schymanski, Adding open spectral data to MassBank and PubChem using open source tools to support non-targeted exposomics of mixtures, Environmental Science: Processes & Impacts, July 2023.

- Hiba Mohammed Taha et. al [95 authors] & Emma Schymanski, The NORMAN Suspect List Exchange: Facilitating European and worldwide collaboration on suspect screening in high resolution mass spectrometry, Environmental Sciences Europe, October 2022.