Chercheuse et spécialiste des migrations, Inna Ganschow a publié ce mois-ci un ouvrage sur les travailleurs originaires de l’Union soviétique forcés de travailler au Luxembourg pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce n’est là qu’un des nombreux moyens par lesquels elle fait entendre la voix des individus issus de communautés souvent ignorées.

Auteure prolifique, Inna Ganschow confie que pour chaque projet en cours, plusieurs autres attendent déjà. « Je suis une conteuse », explique-t-elle. « J’aime les gens. J’aime les migrants. J’aime les femmes. Les personnes défavorisées méritent qu’on leur donne une voix. »

Dotée d’intérêts variés — histoire orale, patrimoine linguistique des minorités, récits écrits en captivité — et forte d’une solide expérience en journalisme, elle a plusieurs ouvrages à son actif, dont sa thèse de doctorat en 2013 sur la littérature russe postmoderne et une monographie sur la migration multiculturelle depuis la Russie, intitulée « 100 Jahre Russen in Luxemburg. Geschichte einer atomisierten Diaspora in Luxemburg » (100 ans de présence russe au Luxembourg : histoire une diaspora atomisée », publiée en 2020 en allemand.

Ces dernières années, ses recherches au C²DH se sont concentrées principalement sur deux axes : l’histoire des travailleurs forcés soviétiques au Luxembourg pendant la Seconde Guerre mondiale, thème de sa dernière publication, ainsi que l’enregistrement et l’analyse des témoignages oraux de réfugiés ukrainiens ayant fui après l’invasion russe de 2022, dans le cadre des projets Witnessing the Now et U-CORE. Bien que ces deux chapitres de l’histoire soient séparés par des décennies, leurs trajectoires se sont croisées de manière inattendue mais significative.

Enregistrement des histoires orales des récents réfugiés ukrainiens

« Quand une porte se ferme, une autre s’ouvre »

Ganschow a travaillé sur son dernier ouvrage, « Keiner weinte, es gab keine Tränen mehr. Ukrainische, russische und belarussische ZwangsarbeiterInnen in Luxemburg im Zweiten Weltkrieg aus transnationaler Sicht » (Plus personne ne pleurait : travailleurs forcés ukrainiens, russes et biélorusses au Luxembourg pendant la Seconde Guerre mondiale dans une perspective transnationale), entre 2021 et 2024. Cette recherche, menée en collaboration entre le ministère d’État luxembourgeois et le C²DH, est la première étude académique sur ce sujet. L’objectif est d’adopter une perspective transnationale et de mieux comprendre l’histoire personnelle de ceux qui furent contraints de travailler dans les aciéries luxembourgeoises, notamment celle de Belval à Esch-sur-Alzette, où se trouve aujourd’hui l’un des principaux campus de l’Université du Luxembourg. Le travail forcé est ainsi replacé du cadre local dans le contexte plus large de l’histoire européenne et mondiale.

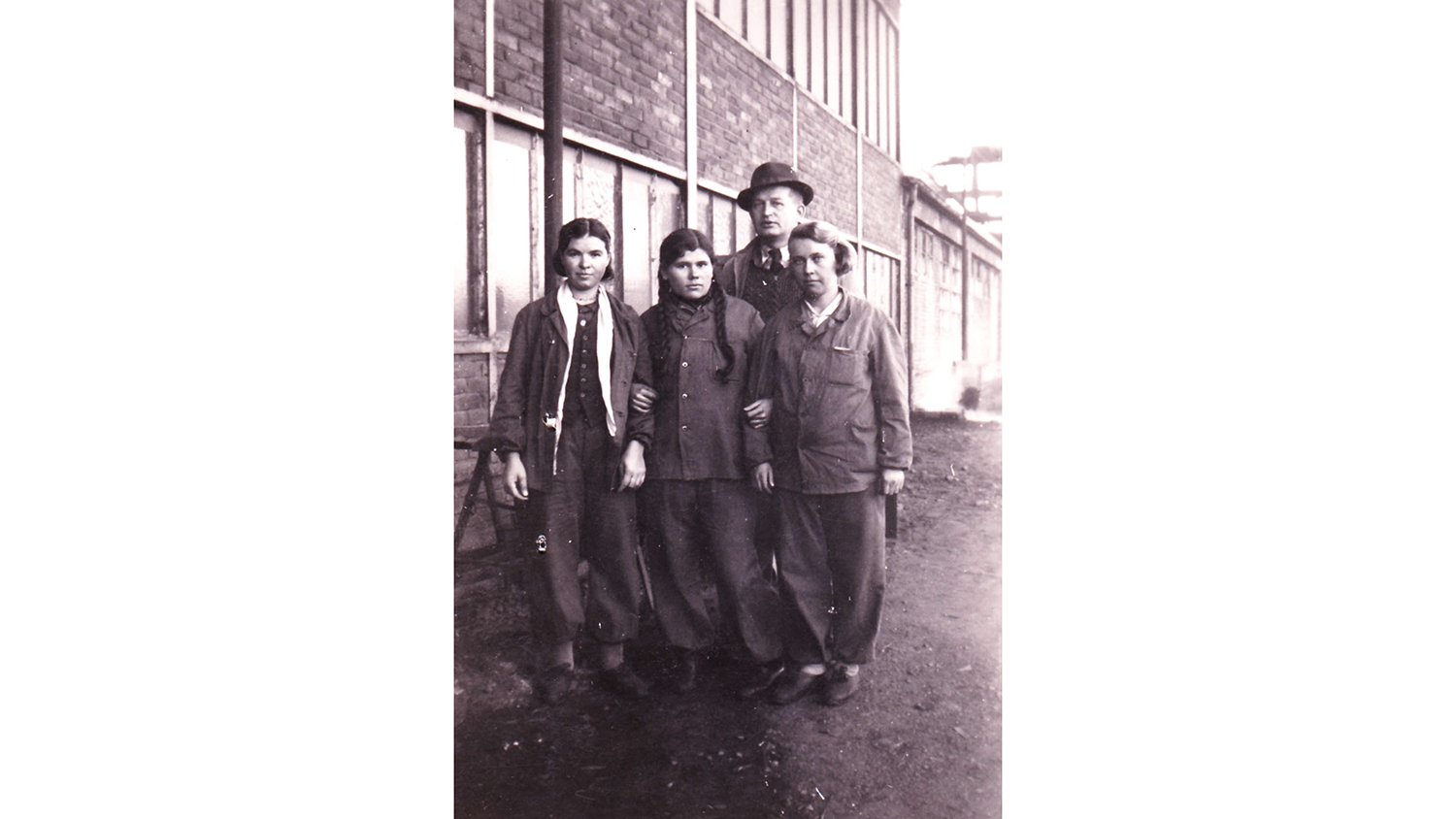

« C’est l’histoire de civils ukrainiens, russes et biélorusses — en majorité des femmes, souvent des adolescentes, confrontées à une administration masculine dans trois types de camps différents : allemands, américains et soviétiques », précise Ganschow. Elle ajoute que des prisonniers de guerre masculins furent également contraints de travailler non seulement dans l’industrie sidérurgique, mais aussi dans l’agriculture et les foyers privés.

« Keiner weinte, es gab keine Tränen more ». Ukrainische, russische und belarussische ZwangsarbeiterInnen in Luxemburg im Zweiten Weltkrieg aus transnationaler Sicht“ Lancement du livre avec Inna Ganschow.

Au départ, elle souhaitait se rendre en Ukraine, en Russie et en Biélorussie pour y consulter les archives et recueillir des témoignages, mais l’invasion de l’Ukraine par la Russie en février 2022 l’en a empêchée. Elle s’est alors tournée vers les archives américaines, riches en informations.

Parallèlement, Ganschow a commencé à apprendre l’ukrainien et à s’investir bénévolement auprès de MMS Humanitas e.V., une organisation ad hoc de Birburg, qui a aidé 800 personnes à la frontière ukraino-polonaise à être accueillies par 300 familles allemandes proches des frontières luxembourgeoises. Ce contact avec des réfugiés lui a ouvert un nouveau champ de recherche : certains ont accepté de témoigner pour Witnessing the Now et U-CORE, d’autres étaient eux-mêmes chercheurs ukrainiens. Ganschow a ainsi cofondé le Luxembourg Ukrainian Research Network (LURN), et ses homologues ukrainiens lui ont offert de précieux relais. « La guerre m’a fermé certaines portes, mais en a ouvert d’autres : une nouvelle langue, de nouveaux collègues, un nouveau réseau », se souvient-elle.

« Mémoires de la vie de travailleur forcé, et au-delà »

Malgré les circonstances extrêmement difficiles — bombardements, coupures de chauffage, d’électricité et d’Internet — certains archivistes locaux ukrainiens ont pu lui fournir des documents. Sans la guerre, Ganschow aurait dû se déplacer dans chaque archive locale, où les recherches nécessitent souvent les noms précis des travailleurs forcés. « Malgré cette situation d’urgence, les gens étaient intéressés par l’histoire et désireux d’aider », souligne-t-elle. « Là même où se déroule aujourd’hui la guerre, la majorité des réfugiés venus au Luxembourg il y a 80 ans venaient aussi de ces régions. Ce sont les mêmes régions d’où provenaient les premiers travailleurs forcés envoyés au Luxembourg. »

Une fois certaines régions occupées par la Russie après l’invasion de 2022, les lois d’archives russes y ont été imposées, limitant l’accès aux dossiers personnels aux seuls membres de la famille, bloquant ainsi l’accès à Ganschow.

Ouvriers de l’Est chez ARBED, vraisemblablement devant le bâtiment « Möllerei » à Belval (archives de la famille Ritzerow)

Bien qu’elle n’ait pas retrouvé de témoins directs encore en vie, elle a pu rencontrer certains de leurs descendants, qui lui ont transmis des photos et d’autres « égo-documents ». L’un d’eux, un cahier de 35 pages rédigé par Maria Talpa, l’une des travailleuses forcées, l’a particulièrement marquée. « Elle y raconte comment elle se souvenait de son séjour au Luxembourg, en commençant par son enfance, ce qui est très important », explique Ganschow. Le récit évoque aussi l’Holodomor, la famine organisée en Ukraine soviétique en 1932-33, la mort des frères et sœurs de Talpa, les mauvais traitements subis au Luxembourg, puis de nouveau après son retour en Union soviétique.

Ce parcours n’est malheureusement pas exceptionnel : même après la libération des camps nazis, les travailleurs forcés étaient dirigés vers des camps de personnes déplacées (DP) américains, avant d’être à nouveau interrogés par les Soviétiques dans leurs camps de filtration en Allemagne occupée, puis à leur retour au pays. Pour les femmes, dont les hommes du même âge avaient souvent péri au combat, il était difficile de fonder une famille ; certaines sont restées célibataires. D’autres ont toutefois retrouvé leur foyer avec les compagnons qu’elles avaient rencontrés au Luxembourg durant leur captivité.

Au-delà de la publication de ces histoires et recherches, Ganschow espère sensibiliser un plus large public à cette partie de l’histoire du Luxembourg, même si elle est parfois « dérangeante ». « On réfléchit beaucoup à la manière dont la mémoire fonctionne et à la meilleure façon de commémorer : par un monument physique ? Une exposition permanente ou temporaire ? Un site Internet avec les noms et biographies ? » ajoute-t-elle. « C’est pour cela que le C²DH est formidable : il offre les moyens et les outils pour les humanités numériques, ce qui permet de contribuer sous tous les formats. »