Le 20 février, à l’occasion de la Journée mondiale de la justice sociale observée par les Nations Unies, la Chambre des salariés (CSL) du Luxembourg demeure à l’avant-garde de la défense des droits et des intérêts des salariés. Depuis sa création il y a 100 ans, elle n’a cessé d’évoluer pour s’adapter aux profonds bouleversements du marché du travail, aux conditions économiques et aux transformations politiques. Une récente étude menée par Estelle Berthereau dans le cadre d’un accord avec la CSL, apporte un éclairage précieux sur l’histoire remarquable de cette institution, dans la continuité des recherches sur l’histoire de la Chambre de travail menées par Denis Scuto (responsable du projet) à l’occasion du 75ᵉ anniversaire de l’institution.

Cette nouvelle recherche met en lumière les résultats du premier inventaire exhaustif de l’ensemble des archives des trois Chambres (Chambre de travail, Chambre des employés privés, puis CSL), permettant ainsi de mieux comprendre des enjeux économiques et sociaux cruciaux de l’histoire du Luxembourg. Elle démontre comment les syndicats luxembourgeois, soutenus par ces Chambres, ont défendu les droits des travailleurs, depuis l’industrialisation du pays au début du XXᵉ siècle jusqu’à la protection des intérêts des salariés dans l’économie numérique actuelle.

Au cœur de l’État-providence luxembourgeois

À la fin du XIXᵉ siècle, avec le développement de l’économie luxembourgeoise fondée sur l’industrie sidérurgique, le nombre de travailleurs a considérablement augmenté, entraînant l’émergence de nouvelles problématiques sociales. Bien que des syndicats aient vu le jour dans la seconde moitié du XIXᵉ siècle et que les premiers régimes d’assurance (accidents et retraites) aient été instaurés à une échelle encore modeste en 1901 et 1913, les travailleurs revendiquaient davantage de droits sociaux. L’idée de créer une Chambre des ouvriers apparaît en 1918 au sein d’une commission qui réclame également une réduction du temps de travail. Cette Chambre, conçue comme un véritable « Parlement du travail », aurait été chargée de traiter l’ensemble des questions sociales concernant les travailleurs. Ses représentants auraient pu donner leur avis, voire statuer sur les projets de lois économiques et sociaux. Ce modèle de démocratie économique reposait sur la possibilité, pour cette Chambre, de proposer des lois afin d’améliorer les conditions de travail et de vie des salariés.

Des Chambres de travail furent également imaginées et mises en place en Belgique, aux Pays-Bas, en Allemagne, en Suisse, en Italie et dans d’autres pays, souvent en coopération avec les employeurs. Cependant, le Luxembourg, suivant le modèle autrichien, développa une institution exclusivement dédiée aux salariés, en tant que pilier fondamental de la construction de l’État-providence.

Aujourd’hui, la CSL représente l’ensemble des salariés, retraités, apprentis et demandeurs d’emploi au Luxembourg. Tous les cinq ans, environ 630 000 personnes participent aux élections sociales, qui jouent un rôle clé dans la démocratie sociale et économique du pays ainsi que dans la consolidation de son État-providence.

Un siècle de transformations

Les revendications sociales portées par les travailleurs et les députés de gauche, comme Michel Welter, ainsi que les tensions de l’après-Première Guerre mondiale (commissions ouvrières, référendum et manifestations d’août 1919) contraignent le parti de droite, dirigé par Pierre Dupong, à reconsidérer la création d’institutions sociales.

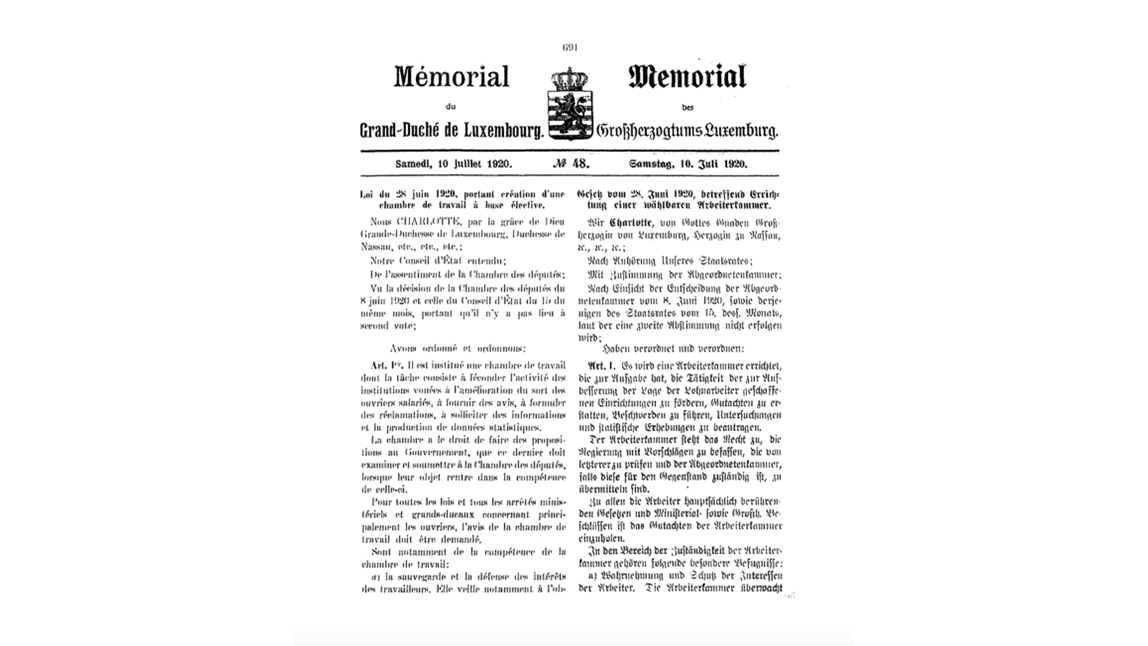

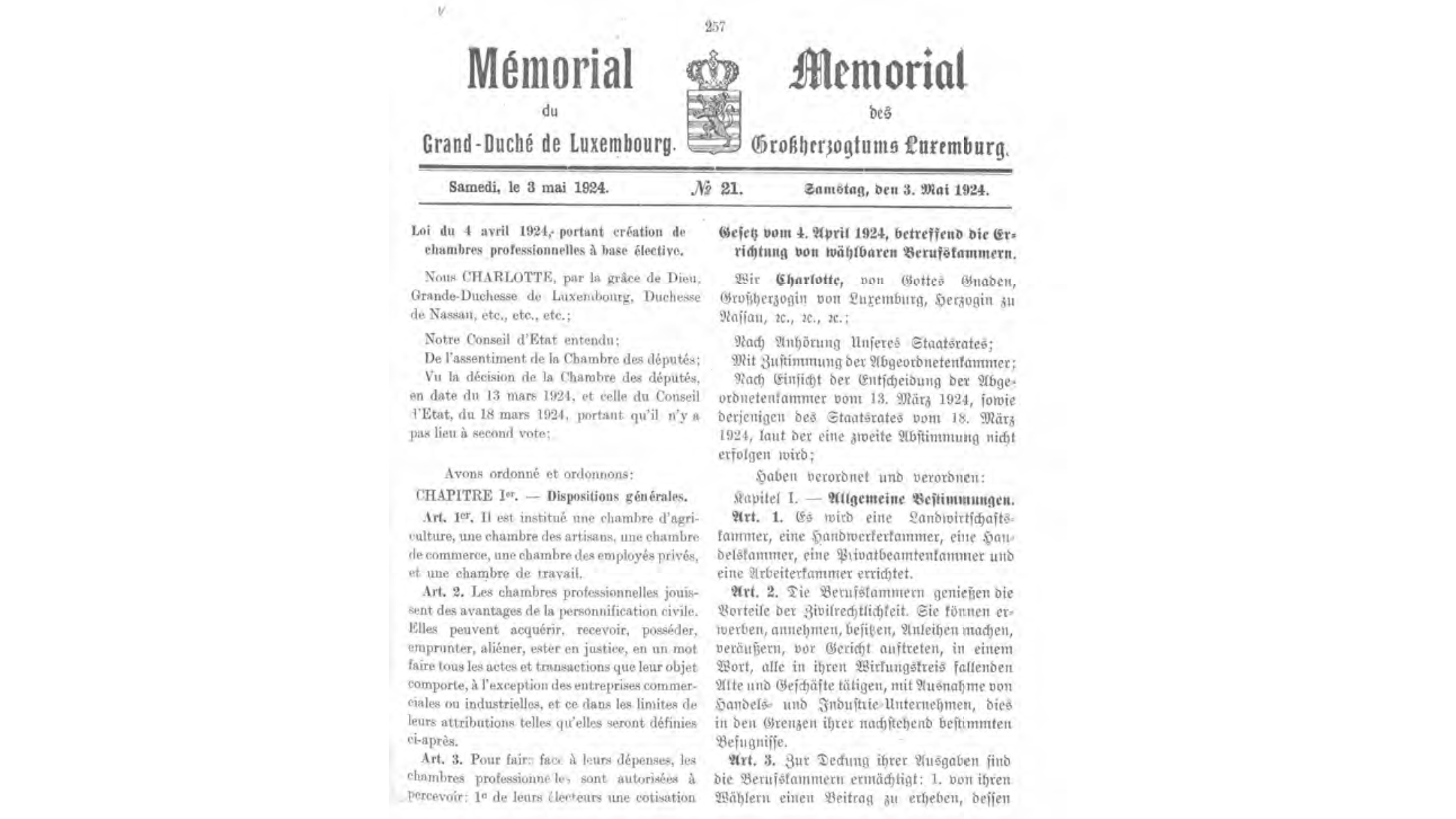

Dans la lignée de la Chambre de commerce, la création d’autres Chambres professionnelles, pour les artisans et les agriculteurs, est discutée dans un projet de loi en 1920 : la « loi Jacoby », aboutit à l’adoption d’une loi établissant une Chambre de travail, bien que cette dernière ne soit finalement jamais appliquée. Après la « grande grève » de 1921 et sa répression, ce ne sont pas une mais deux Chambres du travail qui sont officiellement fondées le 4 avril 1924 : la Chambre des employés privés et la Chambre de travail. Pour le parti de droite, ces Chambres avaient pour vocation de former une élite syndicale capable de négocier officiellement avec les autorités. Pour le parti de gauche et les syndicats, elles devaient servir d’intermédiaire entre les mouvements sociaux et le gouvernement, contrebalançant l’influence du syndicalisme. Finalement, les syndicats intégrèrent ces Chambres à leur organisation et s’appuyèrent sur leur expertise. Ces institutions leur permettaient d’évaluer la situation économique et sociale du pays, de donner leur avis sur les projets de lois et d’analyser chaque année le budget de l’État. L’étude des données issues de ces Chambres permet d’envisager d’autres alternatives en matière de politiques sociales et économiques, susceptibles d’être réactivées en période de crise si le gouvernement prenait en compte l’avis de ces acteurs économiques.

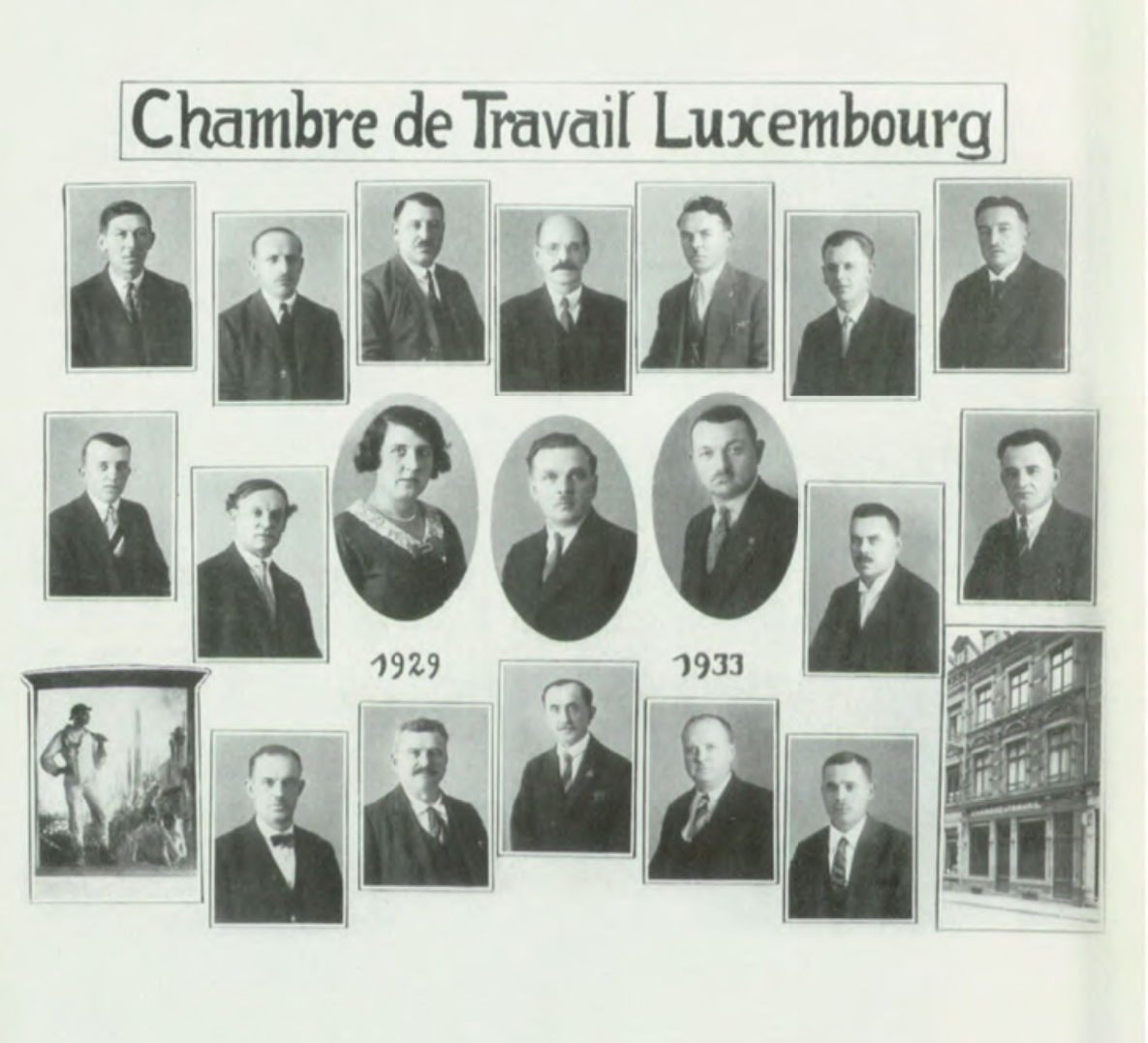

La ‘Chambre des employés privés’ en 1925 et la ‘Chambre de travail’ en 1929

Faire face aux mutations sociales et aux crises économiques

Tout au long du XXᵉ siècle, la Chambre des salariés a joué un rôle crucial dans la réponse aux défis majeurs du pays. Pendant la Grande Dépression des années 1930, la CSL a plaidé pour des initiatives de travail collectif afin de limiter la montée du chômage.

En 1936-1937, à la suite d’un vaste mouvement social, les syndicalistes, appuyés par ces Chambres, ont obtenu la liberté d’association et de manifestation à proximité des usines, avec l’abolition de l’article 310 du Code pénal.

Après la Seconde Guerre mondiale, la CSL a contribué à la reconstruction du mouvement syndical, au renforcement de la sécurité sociale et à l’établissement d’une démocratie économique au Luxembourg.

La crise sidérurgique des années 1970 a conduit à la création du Luxembourg Lifelong Learning Centre, qui est devenu un acteur clé dans le développement de la formation continue et de la contre-expertise pour les travailleurs.

Le Luxembourg Lifelong Learning Centre rétabli en 2019

En 2008, la fusion des différentes Chambres a permis de représenter l’ensemble des salariés du secteur privé sous une même entité, unifiant ainsi les voix du monde du travail.

Aujourd’hui, le Luxembourg est confronté à de nouveaux défis, notamment l’essor de l’économie des services et l’augmentation du nombre de travailleurs frontaliers. Ces transformations nécessitent des solutions innovantes, mais le rôle de la CSL reste essentiel pour défendre les droits des travailleurs et garantir un traitement équitable dans ce nouvel environnement professionnel.

Vers l’avenir

Alors que la Chambre des salariés célèbre un siècle de progrès, son engagement en faveur de la justice sociale et de la défense des droits des employés demeure inébranlable. Qu’il s’agisse de relever les défis de l’économie numérique ou de soutenir les travailleurs face aux mutations économiques mondiales, la CSL continue d’être un pilier essentiel du soutien et du plaidoyer pour la main-d’œuvre luxembourgeoise.

L’an dernier, nous avons célébré le centenaire de la Chambre des salariés. À cette occasion, une nouvelle version numérique du livre retraçant son histoire a été publiée, enrichie d’annexes et de notes actualisées, offrant un regard renouvelé sur son évolution au fil du siècle.

Pour en savoir plus sur l’histoire riche de la CSL et ses actions en cours, le livre numérique mis à jour est disponible en téléchargemen sur https://www.csl.lu/fr/csl/100ans.