À l’occasion de la Journée mondiale de l’eau, nous nous penchons sur les « polluants éternels », ces produits chimiques qui ont récemment fait parler d’eux lors de la publication par le projet Forever Pollution d’une carte listant près de 23.000 sites contaminés dans toute l’Europe. Puis à nouveau l’été dernier lorsque le Pesticide Action Network Europe a révélé la présence généralisée d’acide trifluoroacétique dans des échantillons d’eau potable provenant de 11 pays de l’Union européenne. Prof. Emma Schymanski et Dr Federica Piras, chercheuses à l’université spécialisées dans l’étude des composés chimiques dans l’environnement, nous aident à examiner les faits de plus près, à explorer la longue histoire de ces composés chimiques et à réfléchir à la situation actuelle de nos ressources en eau.

Des produits chimiques ayant une longue histoire

Le terme « polluants éternels » est utilisé pour désigner une vaste catégorie de produits chimiques synthétiques : les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (PFAS). Elles se caractérisent par la liaison très stable formée par des atomes de carbone et de fluor dans leur structure. La connexion entre ces deux éléments, l’une des plus solides de la chimie organique, ne se rompt pas facilement, ce qui explique leur étiquette de polluants éternels.

Les PFAS ont été décrits dès la fin des années 1930 et sont aujourd’hui largement utilisés pour leurs propriétés antiadhésives et imperméabilisantes ainsi que pour leur résistance à la chaleur. On les trouve dans des produits très divers comme les tissus imperméables, la peinture, les écrans de téléphones portables et certains cosmétiques. Comme ils ne se dégradent pas et circulent facilement dans notre environnement, leurs effets sur la santé ont fait l’objet d’études approfondies, surtout dans le cas des PFAS historiques utilisés à l’origine par l’industrie. Leur dangerosité a notamment défrayé la chronique lors du scandale DuPont, qui a mis en lumière la contamination des réserves d’eau d’une commune américaine par une usine locale rejetant de l’acide perfluorooctanoïque (PFOA) pendant des années, une histoire qui a ensuite inspiré le film Dark Waters. Deux PFAS historique, le PFOA et le PFOS, ont depuis été associés à différentes pathologies dont des cancers, des naissances prématurées et des maladies thyroïdiennes, et leur utilisation est réglementée par la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, depuis 2009 (restriction du PFOS) et 2019 (interdiction du PFOA) respectivement.

« Malheureusement, cette réglementation a déclenché un mécanisme connu sous le nom de ‘substitution regrettable’, ce qui signifie que les industriels ont développé de nouveaux composés pour remplacer les PFAS historiques », explique le professeur Emma Schymanski, responsable du groupe Environmental Cheminformatics au Luxembourg Centre for Systems Biomedicine (LCSB). « Au fil du temps, nous avons constaté que certains des PFAS à chaîne plus courte qui ont remplacé le PFOS et le PFOA restent également dans l’environnement et provoquent des effets indésirables sur la santé. » Aujourd’hui, d’après les dernières définitions, on estime à plus de 7 millions le nombre de produits chimiques appartenant à la catégorie des PFAS.

Le TFA, un problème émergent

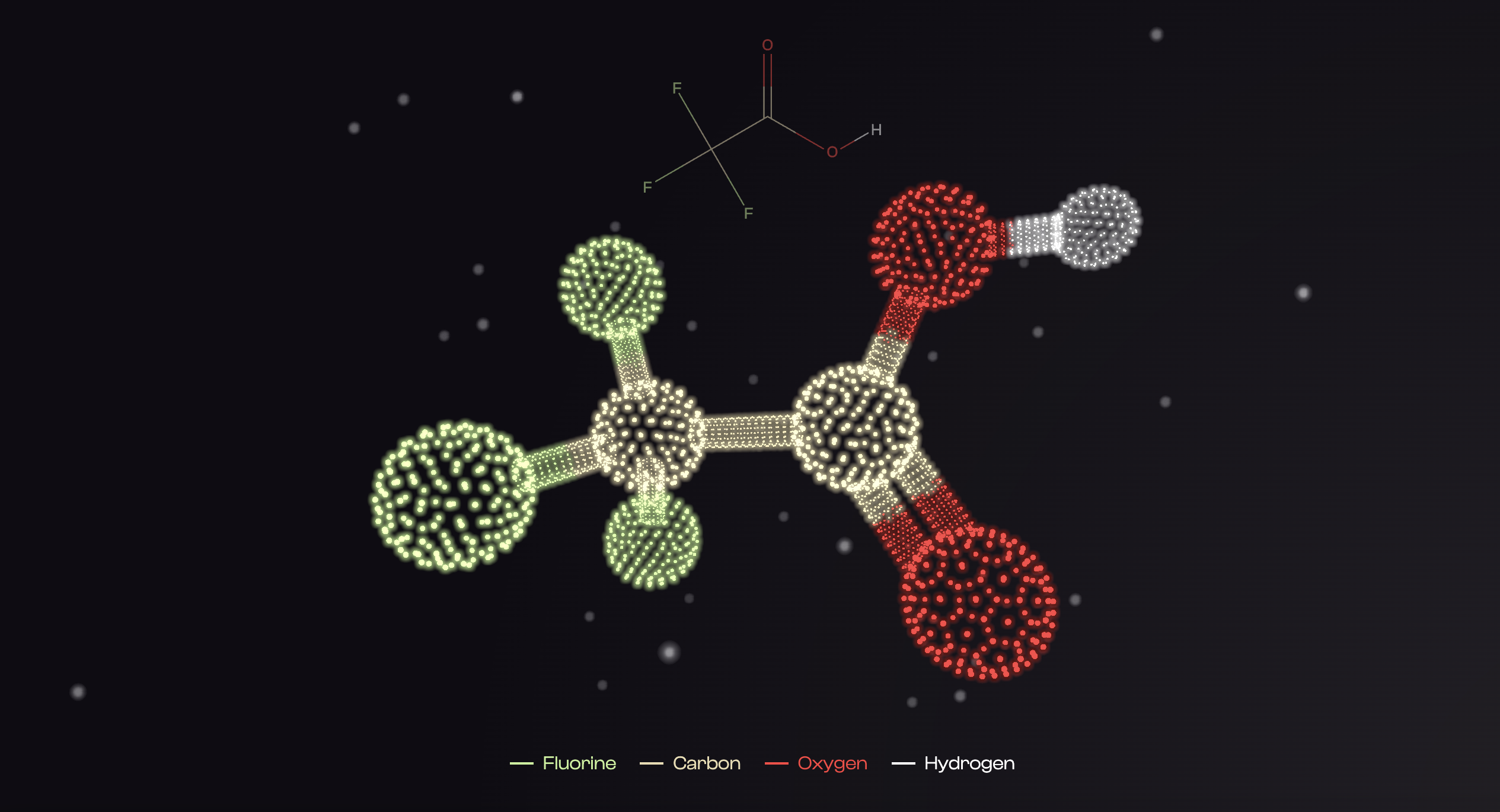

Représentation en 3D de la structure chimique du TFA (crédits C2DH, 3D molecules)

Parmi les nombreux « polluants éternels » étudiés au fil des années, il y en a un qui attire aujourd’hui particulièrement l’attention : l’acide trifluoroacétique (TFA). Fabriqué pour l’industrie mais résultant également de la dégradation d’autres PFAS, sa concentration dans l’environnement augmente à un rythme alarmant. « Il existe d’innombrables sources potentielles de TFA, dont beaucoup sont encore inconnues, et nous manquons également d’études sur ses effets », explique le professeur Schymanski. « Ce que nous savons, c’est que si la tendance actuelle se poursuit et, pire encore, si les effets néfastes sur la santé se confirment, nous serons confrontés à un défi de taille. » En effet, le TFA est très difficile, et donc coûteux, à éliminer, surtout s’il pénètre dans notre environnement via une multitude de sources. Une enquête récemment menée par des journalistes français a estimé que dépolluer l’Europe des PFAS coûterait entre 95 et 2 000 milliards d’euros sur 20 ans.

Bien que la situation semble exiger une interdiction totale de tous les PFAS, comme le suggèrent certains scientifiques, la tâche serait dantesque. « Comment mettre en œuvre une réglementation interdisant 7 millions de composés chimiques ? » s’interroge Dr Federica Piras, chercheuse au sein du groupe Environmental Cheminformatics. D’autres options consisteraient à contrôler les déchets industriels avant qu’ils ne soient rejetés dans l’environnement, à améliorer les procédures de traitement et à surveiller de près les niveaux de ces polluants dans nos ressources en eau, pour comprendre quels PFAS sont particulièrement problématiques et doivent donc être ciblés en priorité. C’est là que la recherche peut aider.

Les scientifiques de l’université à la recherche de solutions

« Mon projet cherche à comprendre dans quelle mesures des zones humides artificielles pourraient contribuer à limiter le rejet de PFAS par les stations d’épuration et vise ainsi à développer à une solution moins coûteuse et moins énergivore que les méthodes de traitement des eaux existantes », explique Dr Piras. Il est extrêmement difficile de se débarrasser entièrement des PFAS car la plupart des procédés ont tendance à les concentrer plutôt qu’à les détruire, ce qui aboutit à des résidus encore plus problématiques. La nature pourrait cependant apporter une solution : dans un environnement approprié, différents organismes tels que des plantes, des bactéries et des champignons peuvent en effet coexister et coopérer pour dégrader les PFAS.

« Notre idée est d’allier l’ozonation et les zones humides artificielles pour réduire la charge en PFAS et éliminer d’autres contaminants préoccupants présents dans l’eau. Nous voulons étudier dans quelle mesure chaque organisme vivant dans ces zones humides artificielles peut contribuer à l’élimination des PFAS », continue Dr Piras. L’objectif des chercheurs du LCSB est de tester la faisabilité d’un tel système dans les zones rurales du Luxembourg et d’aborder différents aspects, comme par exemple l’espace nécessaire pour sa mise en œuvre ou la capacité de fonctionnement d’une telle zone humide. Ce projet hautement interdisciplinaire, appelé PFAS-QUEST, est financé par le programme Young International Academics et l’Institute for Advanced Studies de l’Université du Luxembourg. Il est mené en étroite collaboration avec des ingénieurs et des experts en urbanisme, dont Prof. Joachim Hansen et Dr Silvia Venditti, membres de l’équipe Urban Water Management au sein du Département d’ingénierie de l’université, et d’autres partenaires internationaux.

L’équipe du professeur Schymanski participe de plus à l’analyse de l’eau dans tout le pays afin d’obtenir une meilleure vue d’ensemble de la situation au Luxembourg : « Je comprends que les gens soient inquiets mais l’eau du robinet est hautement contrôlée, plus encore que l’eau minérale, et il y a une réelle prise de conscience au niveau national ainsi qu’une volonté de trouver des solutions. C’est une des principales motivations de notre travail. »

Rester informé, une étape clé

Malgré la large couverture médiatique, l’eau n’est pas la seule question urgente en termes d’exposition aux produits chimiques. Ceux-ci sont présents partout dans notre environnement, de la fumée de cigarette aux récipients en plastique que nous utilisons tous les jours, en passant par les produits cosmétiques que nous appliquons directement sur notre peau. « Il est parfois utile d’ajuster notre perception du risque. La présence de PFAS dans notre environnement ne devrait pas inciter les gens à cesser de boire l’eau, au risque de se déshydrater en été par exemple. D’autres mesures peuvent limiter l’exposition à ces polluants plus efficacement, comme remplacer gobelets et bouteilles en plastique par des contenants en verre, céramique ou métal, ou éviter les cosmétiques contenant des PFAS », conclut le professeur Emma Schymanski.

Une bonne façon de faire des choix éclairés et de savoir quelles comportements adopter est de rester informé et de savoir trouver des sources fiable. Là aussi, l’Université du Luxembourg joue son rôle en pratiquant la « science ouverte ». Le professeur Schymanski et son équipe contribuent par exemple à plusieurs bases de données librement accessibles sur les produits chimiques existants, leurs structures et leurs propriétés. Rendre l’information scientifique accessible à tous, des spécialistes aux décideurs et au grand public, est un premier pas dans la bonne direction. Une site web, baptisé « Molécules en 3D », vient tout juste d’être développé par les designers du C2DH, Daniele Guido et Kirill Mitsurov, avec des textes fournis par Emma Schymanski. Il fournit des informations accessibles sur le TFA, mais aussi sur la caféine, la nicotine, le DDT et le bisphénol S. Consultez-le pour une première dose d’information !

—

Références pour en savoir plus :

- Emma Schymanski, Jian Zhang, Paul Thiessen, Parviel Chirsir, Todor Kondic & Evan Bolton, Per- and Polyfluoroalkyl Substances (PFAS) in PubChem: 7 Million, Environmental Science & Technology, October 2023.

- Dagny Aurich, Philippe Diderich, Rick Helmus & Emma Schymanski, Non-target screening of surface water samples to identify exposome-related pollutants: a case study from Luxembourg, Environmental Sciences Europe, November 2023.

- Anjana Elapavalore, Todor Kondić, Randolph Singh, Benjamin Shoemaker, Paul Thiessen, Jian Zhang, Evan Bolton & Emma Schymanski, Adding open spectral data to MassBank and PubChem using open source tools to support non-targeted exposomics of mixtures, Environmental Science: Processes & Impacts, July 2023.

- Hiba Mohammed Taha et. al [95 authors] & Emma Schymanski, The NORMAN Suspect List Exchange: Facilitating European and worldwide collaboration on suspect screening in high resolution mass spectrometry, Environmental Sciences Europe, October 2022.