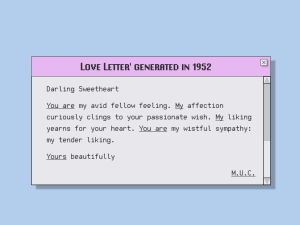

En 1952, le Ferranti Mark I, l’un des premiers ordinateurs au monde à l’Université de Manchester, a accompli quelque chose d’extraordinaire : il a généré une série de lettres d’amour assemblées de manière aléatoire. Ces lettres n’étaient pas des déclarations de passion ordinaires ; elles étaient entièrement écrites par un algorithme, signé par « M.U.C. » (Manchester University Computer). Cet algorithme ludique, créé par Christopher Strachey, n’était pas simplement une expérience originale ; c’était un moment révolutionnaire dans la créativité numérique.

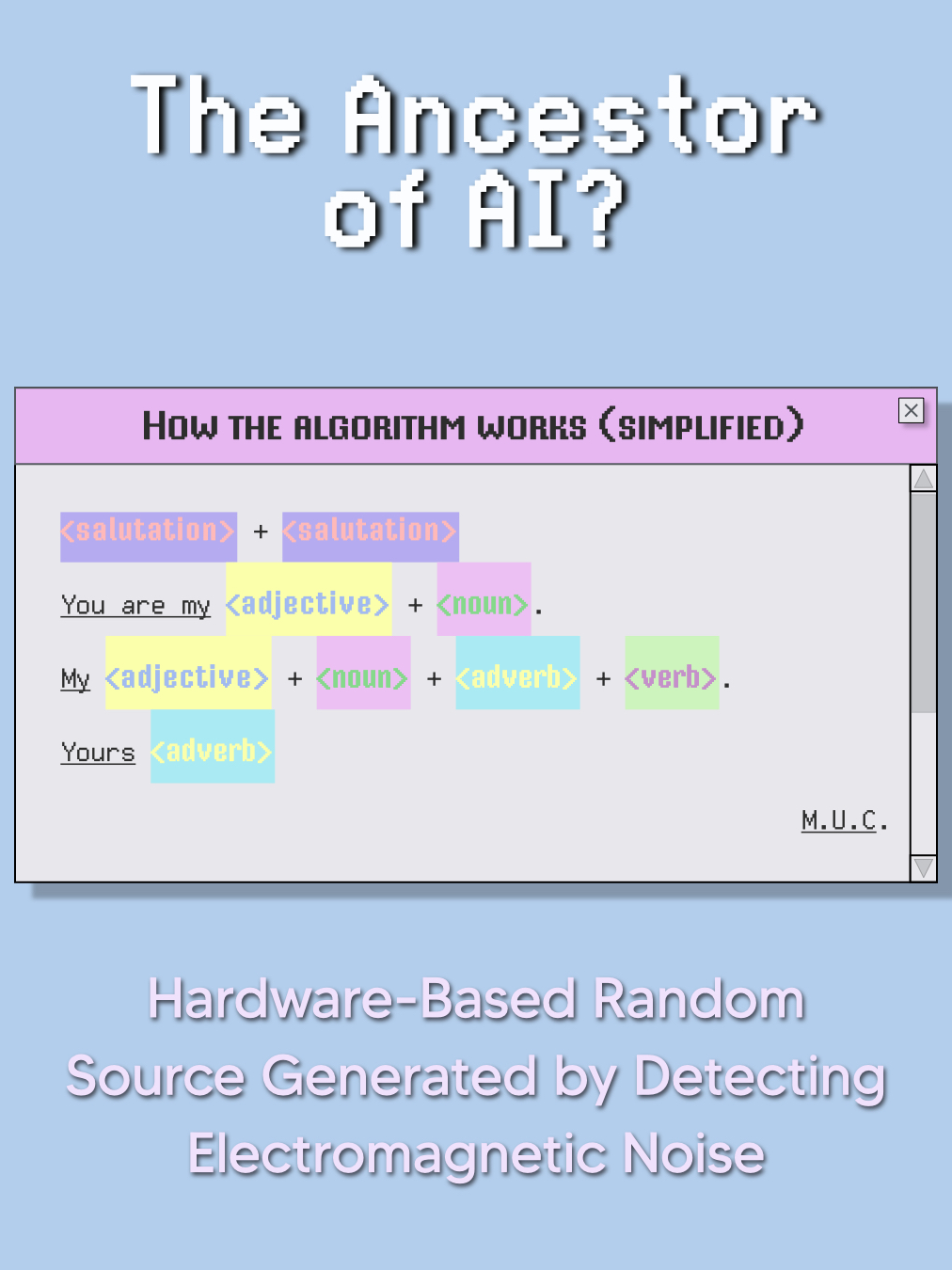

Le code de Strachey parodiait l’écriture humaine avec des résultats absurdes mais poétiques, en utilisant un générateur de nombres aléatoire fondé sur la transcription d’ondes électriques enregistrées par le matériel du Ferranti Mark I pour produire des lettres d’amour uniques et neutres en termes de genre. Bien que certains l’aient vu comme une simple blague, il s’agissait en réalité de l’une des premières instances où une machine imitait l’expression humaine — un ancêtre direct de l’IA moderne.

Plus qu’une merveille technique, le programme reflétait son époque. Strachey — qui, selon sa sœur, luttait avec son identité sexuelle — était un contemporain d’Alan Turing, le père de l’IA, qui faisait face à une persécution tragique en raison de son homosexualité. Dans ce contexte, le générateur de lettres d’amour de Strachey prend un sens plus profond. Il parodiait les lettres d’amour traditionnelles tout en contournant subtilement les normes sociales, générant des messages anonymes, écrits par machine, qui étaient exempts de toute suspicion humaine.

Plusieurs sources confirment que Alan Turing et Christopher Strachey étaient tous deux grandement amusés par les résultats de l’algorithme, contrairement à leurs collègues de l’époque qui, selon le biographe de Turing, Andrew Hodges, étaient occupés à faire « un vrai travail d’homme » et considéraient l’algorithme comme une infantilité et une perte de temps. Les lettres d’amour anonymes et neutres en termes de genre pouvaient être vues comme un acte de rébellion silencieuse — une manière d’exprimer de l’affection dans une société où l’amour entre personnes de même sexe était un crime.

Le code de Strachey était bien plus qu’une curiosité technologique — c’était une déclaration. En transformant l’amour en algorithme, il a élargi les limites de ce que les ordinateurs pouvaient accomplir, posant les bases de la poésie générée par l’IA, des chatbots et de la créativité numérique d’aujourd’hui. Son expérience ludique nous rappelle que la technologie n’est jamais uniquement une question de logique — elle concerne les histoires, les identités et les émotions qui sont intégrées dans le code.

Titaÿna Kauffmann, doctorante au Luxembourg Centre for Contemporary and Digital History (C²DH), travaille actuellement sur le « code comme source » sous la supervision de la professeure Valérie Schafer, dans le cadre du projet « Deep Data Science of Digital History » (D4H), une nouvelle unité de formation doctorale financée par le programme PRIDE du FNR. Ce projet de doctorat explore l’utilisation du code source comme source historique et notamment le besoin de l’historicisation et de la contextualisation du code source pour écrire une histoire plus éclairée du numérique.