Tout a commencé avec une série de cartes postales envoyées par des Luxembourgeois vivant en Roumanie à leurs proches restés au pays. Grâce au travail minutieux des historiens pour retrouver l’origine de ces cartes postales, nous savons que la Roumanie, aujourd’hui connue comme terre d’émigration, était autrefois une destination de travail pour les Luxembourgeois de toutes les classes sociales.

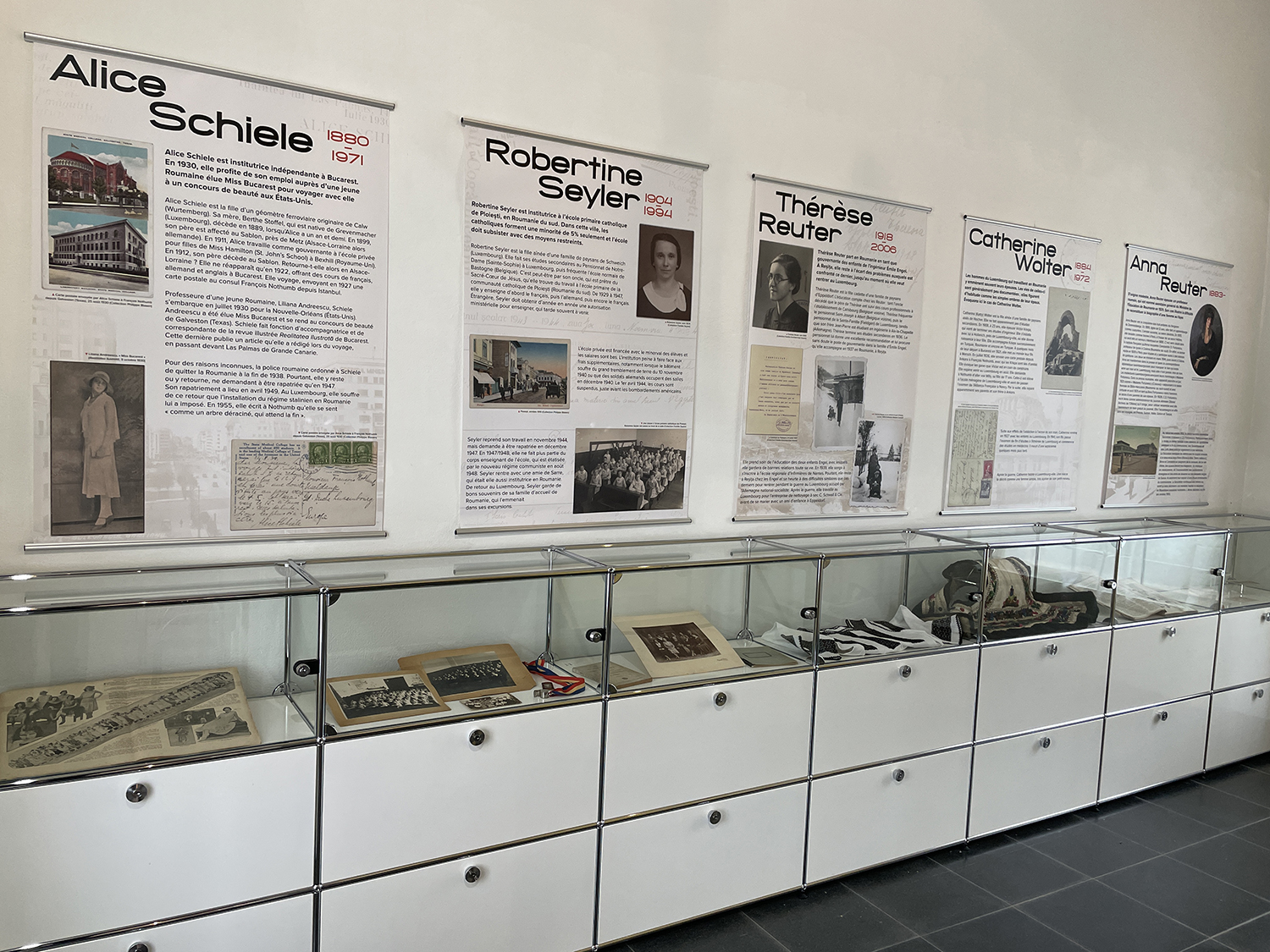

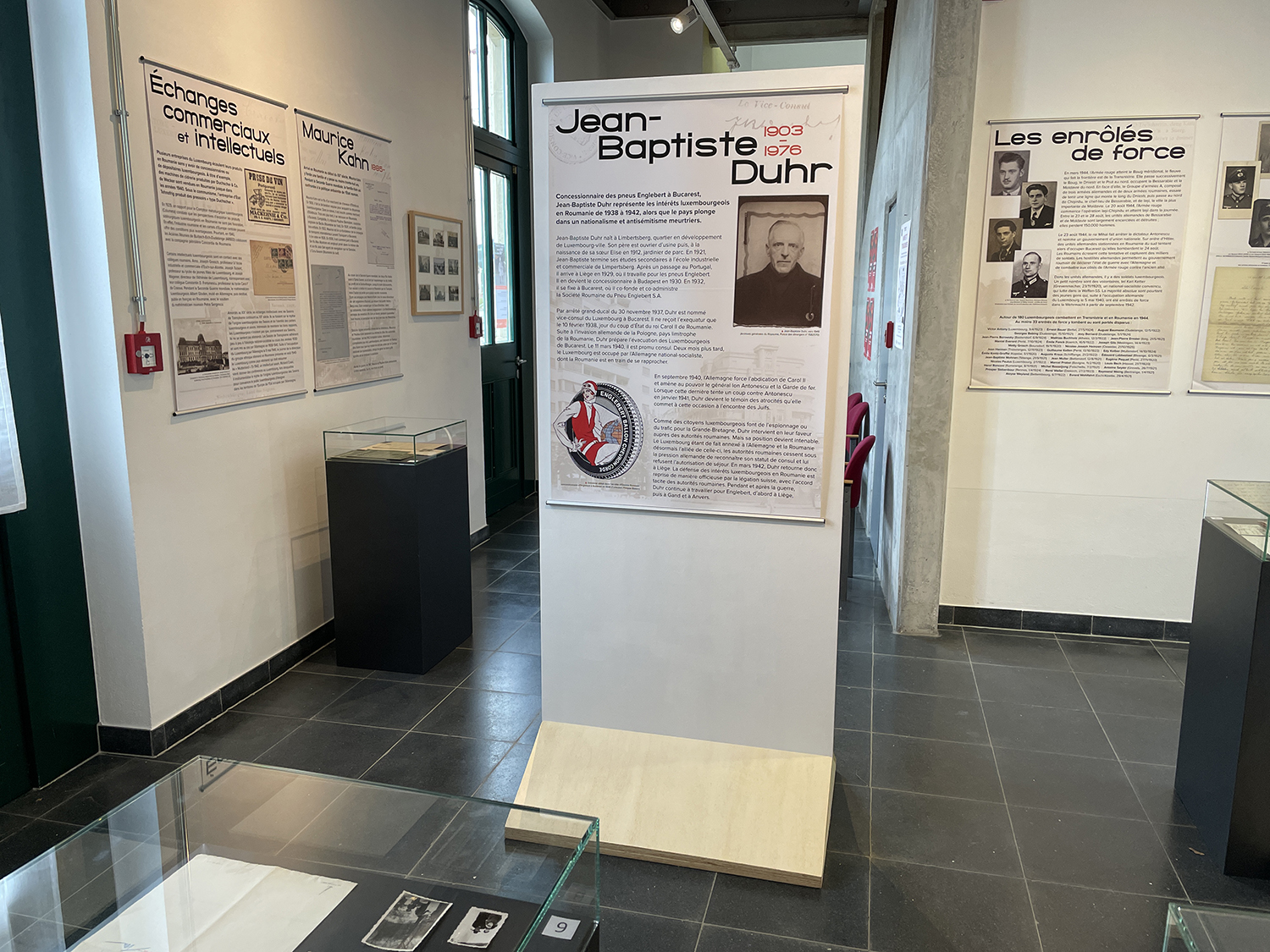

Philippe Henri Blasen, historien au Luxembourg Centre for Contemporary and Digital History (C²DH), a identifié une vingtaine de personnes originaires du Luxembourg parties travailler en Roumanie entre 1890 et 1950 et a retracé leur parcours biographique. Leurs histoires sont désormais présentées dans l’exposition « Arbres fruitiers, tunnels ferroviaires et tubes sans soudures. Présence luxembourgeoise en Roumanie (1890-1950) », réalisée par le Centre de Documentation sur les Migrations humaines de Dudelange en partenariat avec le C²DH.

Une collection de cartes postales datant des années 1900, repérées par l’actrice Larisa Faber sur d’une brocante, a servi de point de départ à la recherche : elles avaient été expédiées par un certain Henri Kintzelé depuis Câmpina, une ville située dans la région pétrolière de Roumanie, à son père à Godbrange (Junglinster). La recherche a révélé qu’Henri Kintzelé est parti comme ouvrier non qualifié dans la région, où il a probablement appris sur les chantiers le métier de chef sondeur, qu’il pratiquera par la suite en France et en Belgique.

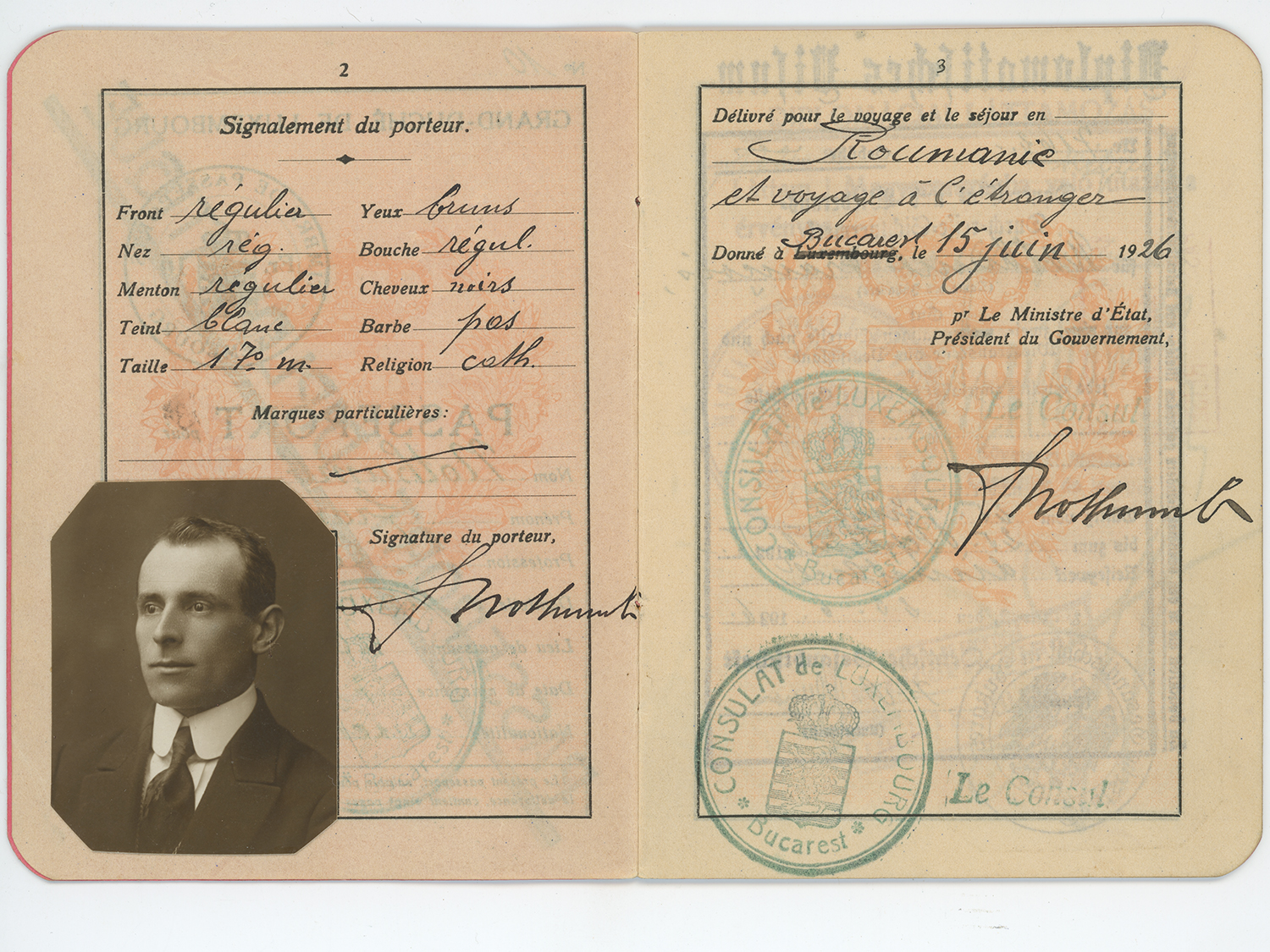

Avec la découverte de la correspondance de François Nothumb, le premier représentant consulaire du Luxembourg en Roumanie dès 1921, la recherche est relancée. Philippe Blasen parvient peu à peu à retracer de façon plus ou moins complète les parcours d’ingénieurs, de commerçants, de gouvernantes et d’un arboriculteur. Il en résulte que la Roumanie faisait partie du marché du travail européen avant que le « rideau de fer » ne sépare l’Europe et que le pays, connu aujourd’hui comme terre d’émigration, était jadis une destination pour des personnes du Grand-Duché à la recherche d’un emploi, toutes classes confondues.

Charles Haas, spécialiste des tubes sans soudures

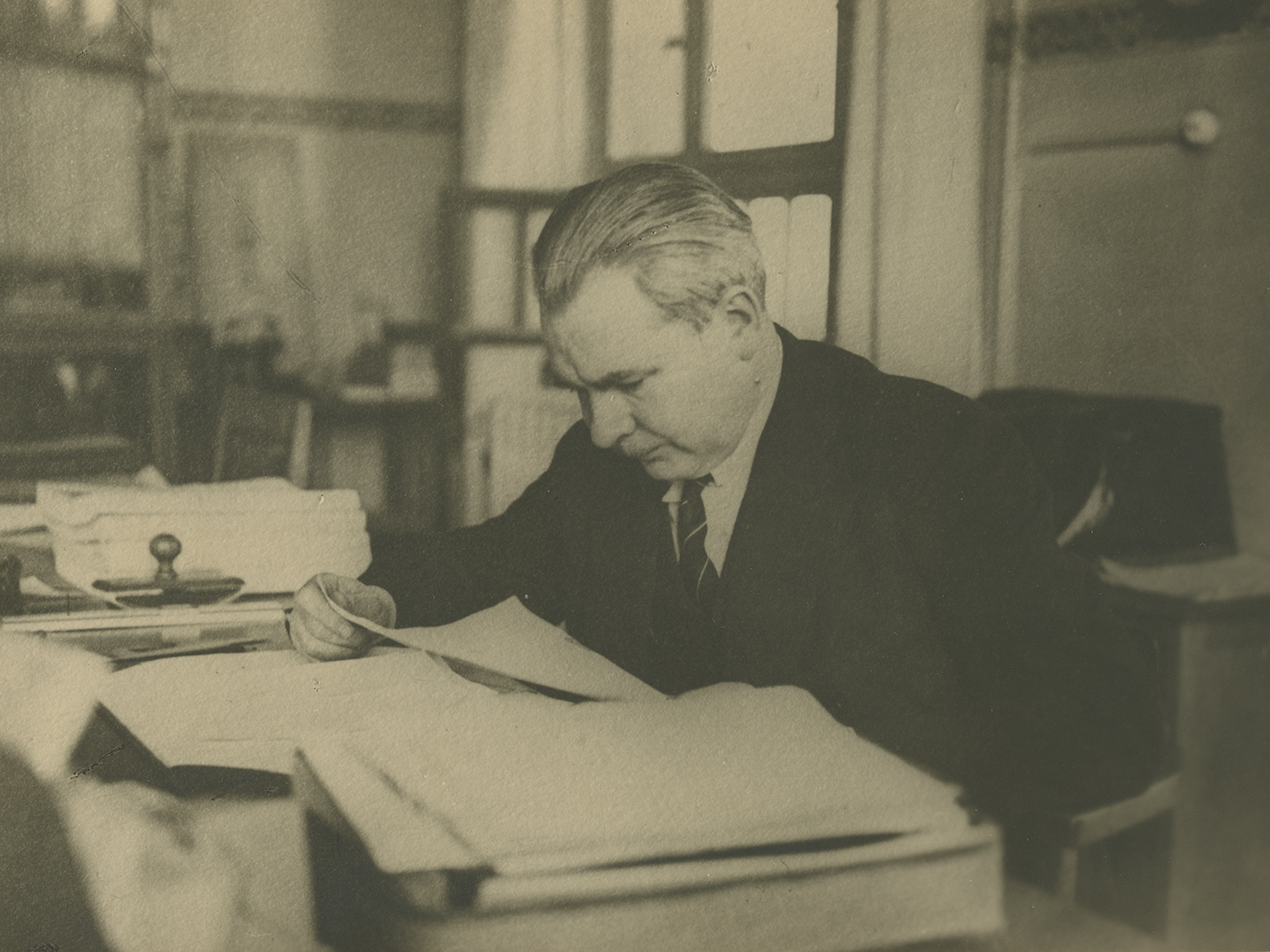

Originaire de Kayl, Charles Haas est directeur des Aciéries et Usines à Tubes de la Sarre lorsque ce territoire rejoint l’Allemagne national-socialiste en 1935, suite à un référendum. La plupart des Luxembourgeois quittent alors la Sarre. Haas a de la chance : le grand industriel Nicolae Malaxa est à la recherche d’un spécialiste des tubes sans soudure pour fabriquer ce type de produit à Bucarest. Reconnu pour son expertise, Haas est engagé pour construire et diriger la nouvelle usine. Il touche un salaire très élevé et l’entreprise loue un palais pour sa famille dans la capitale roumaine. Pauline Haas, son épouse, participe avec leurs deux filles à la vie mondaine bucarestoise. Tout semble parfait jusqu’à ce que la Garde de Fer, un mouvement ultranationaliste et antisémite, arrive au pouvoir en septembre 1940. Haas est alors critiqué dans les journaux du mouvement et démissionne du conseil d’administration des Aciéries et Domaines de Reșița, la grande compagnie sidérurgique roumaine. Pendant la guerre, il cherche à gagner les États-Unis, mais échoue finalement à Bilbao, en Espagne. Ses affaires en Roumanie sont gérées par son épouse, qui ne quitte le pays qu’en 1946.

Charles Haas

Jean-Nicolas Krier, arboriculteur

Fils de paysans de Bertrange, Jean-Nicolas Krier étudie l’arboriculture à Geisenheim, sur le Rhin. Il postule en Roumanie, où il est engagé en 1897 comme horticulteur dans une pépinière d’État près de Iași, la grande ville à l’est du pays. Faisant carrière, il en devient le chef, puis enseigne l’arboriculture dans une école moyenne de Bucarest, dont il finit par être nommé sous-directeur. Il est très apprécié par les chambres d’agriculture, dont il devient un conseiller en 1933. Deux ans plus tard, il fonde même son propre journal d’arboriculture et, en 1939, représente la Roumanie lors d’un congrès international d’agriculture. En 1945, Krier décède dans le pays dans lequel il a vécu pendant 48 ans. Bien qu’il ait bénéficié d’une grande visibilité dans la presse roumaine tout au long de sa vie, Krier était jusqu’à présent parfaitement inconnu par l’historiographie luxembourgeoise.

Les Saxons de Transylvanie, des cousins ?

L’exposition traite aussi les échanges à distance, tant commerciaux qu’intellectuels. En particulier, elle aborde les interactions entre des intellectuels luxembourgeois et saxons de Transylvanie. Celles-ci commencent à la fin du XIXe siècle, lorsque les Saxons, un groupe allemand arrivé par étapes en Transylvanie à partir du XIIIe siècle, « découvrent » leur origine luxembourgeoise, qui reste pourtant non démontrée à ce jour.

Le problème, c’est que les Saxons de Transylvanie se rapprochent de l’État allemand à partir de la même époque, jusqu’à adhérer largement au national-socialisme dans les années 1930. Or, pour eux, s’ils sont des Allemands et d’origine luxembourgeoise, les Luxembourgeois doivent également être des Allemands. C’est ainsi qu’en août 1940, le journal de la direction du groupe ethnique allemand en Roumanie présente l’occupation allemande du Luxembourg comme un retour au « Mutterland » et qu’en 1942, un intellectuel saxon, Richard Csaki, appelle le public luxembourgeois à émigrer vers les territoires à l’est de l’Allemagne lors de conférences où il instrumentalise le mythe de l’origine luxembourgeoise des Saxons.

L’exposition conçue par Philippe Blasen et Bronwyn Cragg est ouverte de jeudi à dimanche, de 15 à 18h, jusqu’au 16 février 2025, à Dudelange Gare-Usines (entrée gratuite).

À propos du chercheur