Conférence internationale organisée par le C²DH / Université du Luxembourg et le Centre Cinqfontaines / Zentrum fir politesch Bildung (ZPB) les 26 et 27 février 2026.

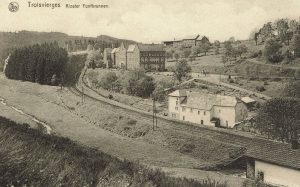

L’ancienne « maison de retraite juive » de Cinqfontaines (Fünfbrunnen), au nord du Luxembourg, est un exemple d’une structure centrale mais souvent négligée du système de persécution national-socialiste : les lieux d’internement. Sous la forme de centres de regroupement, de lieux de détention et/ou notamment de zones de transit, principalement les Juifs d’Europe y étaient retirés de force de leur environnement social, internés dans des conditions de vie déplorables et, dans de nombreux cas, déportés vers les ghettos, les camps de concentration et d’extermination de l’Est.

Les lieux d’internement tels que Cinqfontaines étaient bien plus que de simples étapes logistiques. Il s’agissait d’espaces d’exclusion et de privation de droits extrêmes dans lesquels les biographies individuelles, les structures familiales et les liens sociaux étaient violemment détruits. Leur création et leur fonctionnement soulèvent des questions urgentes sur les dimensions locales de la politique de persécution nazie, sur le champ d’action des différents acteurs et sur l’imbrication de l’organisation de l’État et de la complicité sociale.

La conférence prend l’exemple de Cinqfontaines comme point de départ pour examiner comparativement les lieux d’internement en tant que catégorie indépendante dans le système national-socialiste de camps et de détention. En plus de permettre une comparaison entre des lieux d’internement plus connus tels que Drancy (France), Malines/Mechelen (Belgique) ou Westerbork (Pays-Bas) et des sites moins connus, les différents panels visent également à ouvrir de nouvelles perspectives sur l’histoire de ces lieux, à discuter des défis méthodologiques et de la critique des sources, à réfléchir à la dynamique de la mémoire et à fournir des impulsions pour la médiation éducative. Il se veut explicitement un forum international et interdisciplinaire.

Thèmes et points centraux

Panel 1 : Histoire – Développements historiques et fonctions des lieux d’internement

Ce panel examine le développement, la structure, la fonction et la transnationalité des lieux d’internement dans le système des camps nationaux-socialistes. L’accent sera mis sur les questions suivantes, en particulier :

- Comment et pourquoi des lieux d’internement ont-ils été créés dans différentes régions ?

- Quels sont les acteurs locaux, régionaux et nationaux (par exemple, les autorités locales, les autorités policières) qui ont été impliqués ?

- Quelles sont les différences et les similitudes entre les lieux d’internement d’Europe occidentale (par exemple Drancy, Malines, Westerbork) et d’autres lieux moins connus ?

- À quoi ressemblait la vie quotidienne dans les lieux d’internement ? Quelles hiérarchies et dynamiques sociales se sont développées parmi les internés ?

- Quel rôle les lieux d’internement ont-ils joué dans la politique de déportation nazie (par exemple, l’organisation des transports, les transitions vers les ghettos ou les camps de concentration) ?

- Quelles sont les dynamiques transfrontalières et transnationales ? Dans quelle mesure les lieux d’internement étaient-ils intégrés dans les grands réseaux européens de déportation ?

- Comment la logistique était-elle coordonnée ? Comment leur histoire et leur fonction ont-elles différé dans les différents territoires occupés ?

Les études de cas individuelles ainsi que les analyses transnationales et comparatives sont les bienvenues.

Panel 2 : Sources et conservation – Transmission et matérialité dans la recherche sur les lieux d’internement

TLe second panel est consacré à la situation des sources, aux défis méthodologiques dans la recherche et à la conservation des lieux d’internement. L’accent sera mis sur les questions suivantes, en particulier :

- Quels sont les types de sources disponibles (documents administratifs, listes de déportation, photographies, témoignages, preuves archéologiques) ?

- Quelles traces matérielles les lieux ont-ils laissées et comment les enregistrer sur le plan archéologique ?

- Quels sont les défis à relever en matière de conservation, de documentation et d’interprétation de ces vestiges ?

- Quel rôle jouent les éditions de sources numériques et les nouvelles technologies (par exemple, la cartographie, le matériel d’archives numérisé, …) ?

- Comment les technologies numériques – telles que les scans 3D, les reconstructions virtuelles ou les archives numériques – peuvent-elles contribuer à rendre ces lieux accessibles aux chercheurs et au public ?

- Comment l’histoire orale et les récits des survivants peuvent-ils être systématiquement utilisés pour reconstituer la vie quotidienne et les expériences individuelles dans les lieux s d’internement ?

- Comment différencier les points de vue des auteurs et des victimes dans une perspective de critique des sources ?

- Quelles questions éthiques se posent dans la visualisation, la mise en scène muséale ou la représentation de lieux détruits ou partiellement préservés ?

Nous invitons particulièrement les contributions qui présentent soit des sources existantes ou nouvelles, soit des approches méthodologiques ou curatives innovantes.

Panel 3 : Commémoration et culture du souvenir – Les lieux d’internement dans le champ de tension entre la mémoire et l’oubli

Le troisième panel se concentre sur le passé et le présent de la commémoration des lieux d’internement. L’accent sera mis sur les questions suivantes, en particulier :

- Quand et comment les lieux d’internement ont-ils été inclus ou exclus de la mémoire publique ?

- Quels sont les récits et les pratiques mémorielles qui dominent aux niveaux local, national et transnational ?

- Comment les lieux d’internement sont-ils représentés dans les musées, sur les monuments ou lors des cérémonies commémoratives ?

- Quels sont les conflits ou les espaces vides qui caractérisent la mémoire des lieux d’internement (par exemple, les mémoires politisées ou marginalisées) ?

- Quel rôle les initiatives des survivants, les familles des victimes ou les communautés locales jouent-elles dans le processus de commémoration et de préservation du patrimoine historique ?

- Dans quelle mesure les initiatives ascendantes – telles que les archives communautaires ou familiales et les projets d’histoire orale – contribuent-elles à la culture du souvenir et à la visibilité de points de vue auparavant marginalisés ?

- Comment les voix locales et les récits personnels peuvent-ils être inclus de manière significative dans l’examen académique des lieux historiques ?

- Quel rôle le cadre juridique de l’après-guerre, les processus de reconnaissance et de réparation ainsi que les débats politiques sur la mémoire et la responsabilité historique ont-ils joué dans la gestion du passé ?

Les études de cas de lieux commémoratifs individuels et les contributions théoriques sur la culture du souvenir et de la commémoration sont particulièrement bienvenues.

Panel 4 : Transmission pédagogique et médiatique – Possibilités et limites du travail éducatif, de l’éducation historico-politique et de la couverture médiatique

The fourth panel is dedicateLe quatrième panel est consacré à l’examen pédagogique du thème des lieux d’internement et de sa représentation dans les médias. L’accent sera mis en particulier sur les questions suivantes :

- Comment l’histoire et l’importance des lieux d’internement peuvent-elles être transmises dans le cadre de l’enseignement scolaire et extrascolaire ?

- Quels sont les supports didactiques, les méthodes ou les formats (par exemple, les journées de projet, les possibilités d’apprentissage numérique, l’éducation sur les lieux commémoratifs) qui existent ou qui sont en cours d’élaboration ?

- Comment les expériences spécifiques des lieux d’internement (ségrégation, insécurité, espoir et peur) peuvent-elles être rendues compréhensibles aux jeunes et aux adultes ?

- Comment les mêmes camps sont-ils représentés dans la littérature, le cinéma, le théâtre, l’art ou les « jeux » numériques et analogiques ?

- Quelles opportunités et quels risques la réalité virtuelle, les reconstitutions numériques, les nouveaux médias ou les nouvelles possibilités telles que les jeux sérieux offrent-ils dans le contexte de la médiation ?

Les contributions peuvent présenter des projets pratiques concrets ainsi que des réflexions théoriques et didactiques.

Organisation et conditions générales

Nous invitons cordialement les chercheurs de tous niveaux professionnels ainsi que les acteurs du travail sur les lieux mémoriaux, les archives, l’éducation et les domaines connexes à soumettre des contributions.

Les contributions peuvent porter sur des études de cas spécifiques de lieux d’internement individuels en Europe occidentale ainsi que sur des questions comparatives, théoriques ou méthodologiques. Les approches interdisciplinaires (par exemple l’histoire, la sociologie, la muséologie, les sciences politiques, les études littéraires, l’anthropologie ou les sciences de l’éducation) sont les bienvenues.

Chaque candidature doit être composée d’un résumé de la présentation et d’une notice biographique.

- Les résumés (300-500 mots) doivent proposer un titre et énoncer clairement le sujet, la question de recherche et la méthodologie de la présentation proposée.

- Veuillez inclure une courte note biographique (150 mots maximum) indiquant votre affiliation institutionnelle et vos principaux intérêts de recherche.

La conférence sera bilingue : en anglais et en français. Par conséquent, les résumés peuvent être soumis et les présentations données dans les deux langues. Une traduction simultanée pourra être assurée par les organisateurs si cela est jugé nécessaire en fonction des présentations sélectionnées.

La durée de la présentation est de 20 minutes. Chaque présentation sera suivie d’une discussion de 10 minutes avec le public. La présentation d’un PowerPoint est encouragée.

Le résumé et la note biographique doivent être envoyés sous forme de fichier PDF à c2dh.memorial@uni.lu au plus tard le 15 septembre 2025.

Les présentations seront sélectionnées par un comité scientifique avant le 10 octobre 2025, et une publication des contributions sélectionnées pourrait être prévue après la conférence.

Les frais de restauration (déjeuner et pauses café) seront pris en charge par l’organisateur pour tous les intervenants et participants. Les frais d’hébergement (nuit du 26 au 27 février 2026) et de déplacement (sous conditions) seront pris en charge par l’organisateur pour les key note speaker et les modérateurs des panels. L’hébergement, le déplacement et tous les frais supplémentaires pour tous les autres orateurs et participants doivent être couverts par leurs propres moyens.

Pour toute question ou information complémentaire, veuillez contacter les organisateurs à l’adresse c2dh.memorial@uni.lu .

Localisation

La conférence se tiendra dans le centre de congrès de l’hôtel Anatura à Weiswampach et au Centre Cinqfontaines à Ulflingen, au Grand-Duché de Luxembourg.