Main-d’œuvre luxembourgeoise issue des territoires soviétiques

Entre 1942 et 1944, environ 4 000 travailleurs et travailleuses forcés originaires des territoires soviétiques ont été déportés au Luxembourg, alors sous occupation allemande. Majoritairement constituée de femmes, d’adolescents et parfois d’enfants, cette main-d’œuvre fut contrainte de participer à l’effort de guerre allemand en travaillant dans l’industrie sidérurgique et l’agriculture luxembourgeoises.

‟ Il fait encore sombre lorsque nous arrivons à Differdange. D’anciens étudiants russes et biélorusses plus âgés que nous étaient arrivés plus tôt, et huit grand-mères avec leurs petits-enfants, qui faisaient paître le bétail près des voies, ont été emmenées par les Allemands en Allemagne avec leur bétail. Elles pleuraient : « Chères filles, pourquoi êtes-vous venues ici ? C’est du travail forcé.”

Parmi ces personnes, la moitié venait d’Ukraine, un tiers de Russie et un cinquième de Biélorussie. Comme la plupart d’entre eux ont été contraints de rentrer chez eux à la fin du conflit, tous les souvenirs de leur travail et de leur présence ont disparu sans laisser de traces.

Le projet de recherche ZWANG

Le projet de recherche ZWANG, dirigé par Inna Ganschow, chercheuse au Luxembourg Centre for Contemporary and Digital History (C²DH), avait pour objectif de mieux comprendre le vécu de ces personnes en retraçant leurs destins individuels, mais aussi d’examiner de manière plus systématique ce chapitre inexploré de l’histoire du Grand-Duché. Inna Ganschow a reconstitué leur vie quotidienne dans les baraquements, leurs conditions de travail dans les cimenteries, les aciéries, les mines, ainsi que dans les fermes et les foyers privés, où ils avaient été contraints de travailler.

‟ Le travail était dur : déchargement de sable, gravier, briques et ciment des wagons, et à l’usine, nous déchargions le coke et le charbon. […] Les garçons devaient porter de lourds sacs de ciment de 50 kg, et s’ils les laissaient tomber, ils étaient battus, et nous pleurions en secret.cret.”

Grâce à ce projet,Inna Ganschow a pu identifier 2 621 personnes. Il s’inscrit dans une démarche de mémoire collective, visant à reconnaître et à honorer les souffrances de ces travailleuses et travailleurs forcés, ainsi qu’à perpétuer leur mémoire en tant que groupe distinct de victimes du régime nazi au Luxembourg. Elle souligne également l’importance de préserver et de transmettre cette histoire aux générations futures.

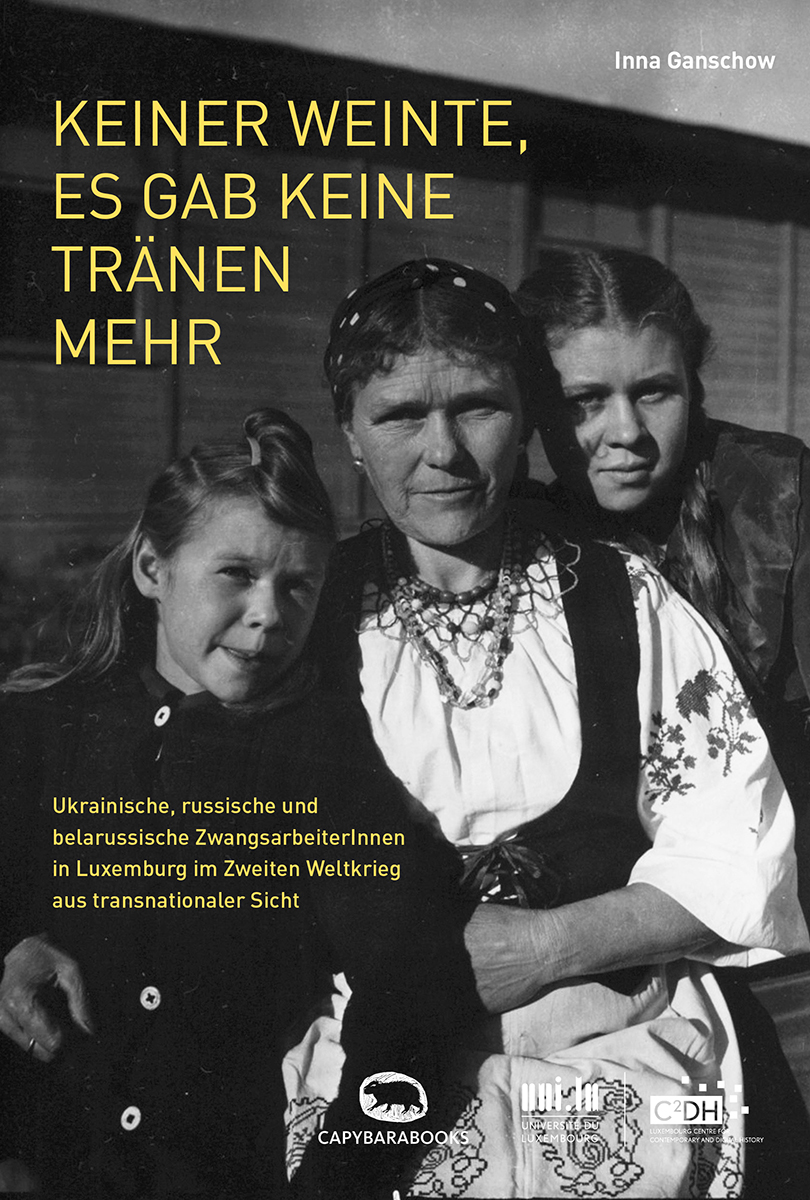

Les résultats de ces recherches ont été publiés dans l’ouvrage d’Inna Ganschow intitulé Keiner weinte, es gab keine Tränen mehr (Luxembourg : Capybara, 2025), récompensé par le Lëtzebuerger Buchpräis en novembre 2025. Les travaux de recherche ont servi de base à l’exposition « OST – Les traces disparues », présentée au Centre de Documentation sur les Migrations Humaines (CDMH) de Dudelange. Cette exposition a été réalisée par la commissaire d’exposition Joëlla van Donkersgoed du C²DH, en collaboration avec Antoinette Reuter du CDMH.

L’exposition « OST – Les traces disparues »

À travers quatorze tableaux thématiques, l’exposition retrace le parcours de personnes à l’aide de témoignages, de récits personnels, de documents d’archives et de quelques objets. Des cartes permettent de localiser les camps répartis sur le territoire luxembourgeois, notamment ceux de Belval, qui est aujourd’hui le site de l’Université du Luxembourg. Le visiteur y découvre cinq histoires personnelles d’Ostarbeiter originaires d‘Ukraine, de Russie et de Biélorussie sous l’occupation allemande : il commence par découvrir leur vie avant la guerre, puis leur séjour au Luxembourg et enfin leur retour chez eux.

‟ Quand nous sommes arrivés [à la maison], il y avait aussi de la méfiance ; on ne pouvait ni étudier ni obtenir un travail respectable parce qu’on avait été en Allemagne – en d’autres termes, on était considéré comme un criminel. […] Mais était-ce notre faute ? Était-ce ma faute d’avoir été emmenée là-bas à l’âge de treize ans ?”

L’exposition présente cinq Ostarbeiter au visiteur et l’invite à découvrir ces personnages non seulement à travers des textes, des images, mais aussi grâce à des interviews sous-titrées en anglais et en français, présentées ici pour la première fois. Les textes de l’exposition sont reproduits dans un petit livret, en français et en anglais, que les visiteurs pourront emporter chez eux. Van Donkersgoed a conçu l’exposition de manière à guider le visiteur depuis l’histoire sombre de l’occupation nazie à Dudelange et du travail des enfants vers des récits plus inspirants d’échanges, de créativité et de résilience.

Inna Ganschow (à gauche) et Joëlla van Donkersgoed (à droite) lors du vernissage de l’exposition OST

Visite de l’exposition OST à Dudelange

À mesure que les récits s’allègent, l’espace lui-même s’éclaircit aussi, pour aboutir à une dernière salle où sont exposés des portraits de famille et un nouveau monument dédié au « Camp Rellent », un ancien camp de travail situé à Dudelange. Conçu par Anton Stepine, ce monument sera installé sur le site du Camp Rellent après la clôture de l’exposition. Il s’agira du premier monument érigé sur un camp de travailleurs déportés au Luxembourg pour commémorer l’histoire du travail forcé pendant la Seconde Guerre mondiale.

L’exposition est ouverte au public du jeudi au dimanche (15h à 18h), jusqu’au 29 mars 2026. L’entrée est libre.