Alors que la Schueberfouer s’apprête à rouvrir ses portes, les sons familiers de la plus grande foire du Luxembourg vont bientôt résonner sur le Glacis. Entre les sifflements hydrauliques, les mélodies concurrentes et les cris des amateurs de sensations fortes, les voix qui interpellent les passants sont sans doute les plus remarquables. Comment était-ce durant les années 1960 ? Dans ses dernières recherches, Véronique Faber, du Centre for Contemporary and Digital History (C²DH) de l’Université du Luxembourg, explore la manière dont ces « Recommandeurs » parviennent à se démarquer dans ce chaos sensoriel pour attirer les visiteurs, en alliant talents théâtraux, oralité multilingue et sens du spectacle. Écoutez l’interview podcast du Dr Vanessa Toulmin, fondatrice des Archives nationales de la fête foraine et du cirque, qui partage son expertise sur cette forme d’art unique en combinant l’expérience vécue et la perspective internationale.

***

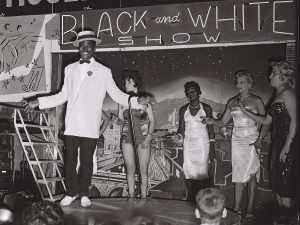

Aujourd’hui, les Recommandeurs comme on les appelle localement, ou « barkers » en anglais, annoncent les attractions et attirent l’attention des passants de la Schueberfouer. Autrefois, leur défilé était étroitement liée à des stands, une sorte de teaser pour les spectacles l’on pouvait découvrir à l’intérieur de la tente une fois le prix d’entrée payé. Les défilés forains sollicitaient tous les sens : couleurs, lumières, sons, musique, danseurs et artistes. Ils suggéraient des expériences transformatrices en titillant la foule avec la promesse de ce qu’elle pourrait découvrir à l’intérieur du spectacle. Dans ce paysage sensoriel envahissant, les bonimenteurs devaient maîtriser l’art de se faire entendre au milieu du bruit ; leur voix devenait alors un outil essentiel pour survivre dans l’économie concurrentielle du forain.

Véronique Faber étudie la manière dont les éléments nationaux, transrégionaux et transnationaux se sont entremêlés dans la culture foraine populaire, à travers l’exemple de la Schueberfouer entre 1945 et 1975. Dans le cadre du projet « Popular Culture Transnational – Europe in the Long 1960s », elle a interrogé Vanessa Toulmin, professeure à l’université de Sheffield et fondatrice des National Fairground and Circus Archives, afin d’explorer cet art d’attirer les clients. Issue d’une famille de forains, elle a travaillé avec des foires du monde entier, notamment avec le Crazy Cinematograph de la Schueberfouer. Sa combinaison d’expertise académique, d’expérience vécue et de perspective internationale fait d’elle la plus grande spécialiste des bonimenteurs forains en Europe.

© Photothèque de la Ville de Luxembourg, Collection Pol Aschman (1960)

A Multilingual Cacophony

À la Schueberfouer, les bonimenteurs utilisaient une grande variété d’accents et de dialectes régionaux, reflétant leurs origines géographiques : France, Allemagne et Belgique. Ils englobaient ainsi les dialectes flamand et wallon ainsi que les régions germanophones. Certains venaient des Pays-Bas et parlaient allemand avec différents accents néerlandais. Cette « cacophonie multilingue » était amplifiée par le mégaphone, puis, à partir des années 1950, par le microphone. Cette évolution technologique leur a permis d’atteindre un public plus large de manière plus efficace, car leurs voix étaient désormais amplifiées par des haut-parleurs.

L’oralité employée par les bonimenteurs de la Schueberfouer démontre leur capacité à capter l’attention et à transmettre leur enthousiasme, même si les mots précis ne sont pas universellement compréhensibles dans un environnement multilingue. Les signaux non verbaux, notamment le langage corporel, les gestes et les expressions faciales, jouaient sans doute un rôle essentiel dans la communication de ce contexte.

© Photothèque de la Ville de Luxembourg, Collection Pol Aschman (1960)

Maîtres du spectacle

Les bonimenteurs étaient des maîtres de cérémonie qui incitaient les visiteurs à entrer et à découvrir les attractions et les merveilles du spectacle. Leur style théâtral incarnait une éthique carnavalesque, caractérisée par l’humour et une ambiance festive. Dans son ouvrage « Le Grand Théâtre du bonimenteur », l’auteure Agnès Curel explore la manière dont cette figure remettait en question la relation entre le théâtre et l’oralité. Curel suggère que le bonimenteur caractérisait une forme de théâtre ancrée dans le pouvoir de la performance orale, incluant des expressions vocales et des éléments auditifs. Plus qu’une forme de publicité, cette performance était aussi une œuvre d’art esthétique évoquant des merveilles encore inexplorées.

La performance du bonimenteur jouait un rôle essentiel pour captiver un public diversifié. Vanessa Toulmin souligne que le sens du spectacle implique des compétences plus larges que la simple communication vocale. Le spectacle englobait des éléments visuels et dramatiques, comme les costumes, la mise en scène et la présentation théâtrale, qui contribuaient collectivement à une performance captivante et divertissante. L’utilisation habile d’un discours persuasif se caractérisait par son caractère contextuel, s’appuyant fréquemment sur une origine exotique ou des histoires extraordinaires pour souligner l’unicité des artistes.

Entretien avec le Dr Vanessa Toulmin

Accepter la supercherie

Les défilés étaient pleines de grands serments, attirant les visiteurs avec la promesse d’expériences extraordinaires. Cependant, les visiteurs s’attendaient souvent à être déçus. Cette attente était si ancrée que, dans une critique de la Schueberfouer publiée dans le Luxemburger Wort le 1 septembre 1978, le journaliste écrivait que le défilé à l’extérieur des stands semblait souvent plus impressionnant que le spectacle à l’intérieur. Il poursuivait en exprimant un sentiment commun :

« Dans les stands forains, on est toujours trompé d’une manière ou d’une autre ; cela fait partie de la Schueberfouer, mais il est intéressant de découvrir, avec plus ou moins d’intelligence, comment cela se passe. »

Même s’ils savaient qu’ils risquaient d’être déçus, les visiteurs étaient curieux de découvrir comment ils allaient être trompés, ce qui rendait l’expérience d’autant plus captivante — et c’est probablement encore le cas aujourd’hui.

© Photothèque de la Ville de Luxembourg, Collection Pol Aschman (1972)