À l’occasion de la Journée mondiale des maladies rares, le Luxembourg Centre for Systems Biomedicine (LCSB) de l’Université du Luxembourg illumine de nouveau sa façade en bleu, vert, rose et violet, en solidarité avec les 300 millions de personnes, dont 30.000 au Luxembourg, diagnostiquées avec une maladie rare. Le LCSB se joint ainsi à l’Association luxembourgeoise pour les maladies rares (ALAN) et à de nombreux bâtiments mis en lumière au Luxembourg et de par le monde pour leur rendre hommage.

Parmi les plus de 6000 maladies rares connues, beaucoup se déclarent dès l’enfance, sont graves voire incurables, et ont un profond impact sur les patients et leurs familles. Cette Journée mondiale des maladies rares nous rappelle qu’il est faut continuer d’investir dans la recherche afin de développer des traitements efficaces. Au LCSB, le groupe Enzymology and Metabolism, dirigé par le professeur Carole Linster, se place au premier plan en étudiant les mécanismes génétiques et moléculaires à l’origine de maladies métaboliques rares.

Faire progresser la recherche sur les maladies neuro-métaboliques rares

L’ équipe utilise des techniques de pointe pour mieux comprendre certaines maladies neuro-métaboliques rares et explorer de possibles stratégies thérapeutiques. En collaboration avec des partenaires internationaux, ils ont par exemple identifié une maladie infantile rare, baptisée PEBEL, qui résulte de mutations sur les gènes NAXD ou NAXE. Ces mutations perturbent les mécanismes qui, à l’instar d’une équipe de maintenance, permettent normalement aux cellules de réparer ou d’éliminer les composés toxiques. Dans ce cas, le processus échoue et les substances nocives s’accumulent, entraînant les lésions cérébrales progressives et les autres symptômes observés chez les jeunes patients.

Des travaux de recherche menés par l’équipe ont permis de découvrir que la niacine, une forme de vitamine B3, pouvait avoir un effet bénéfique sur certains des symptômes liés à ces mutations génétiques. Ce premier résultat soulignant le potentiel des interventions nutritionnelles et de ce qu’on appelle des médicaments à petites molécules pour la prise en charge des maladies rares, Prof. Carole Linster et son équipe ont poussé plus loin.

Des résultats récents, publiés dans la revue scientifique Cellular & Molecular Biology Letters, ont ainsi confirmé que des produits toxiques issus du métabolisme, l’ensemble des réactions chimiques qui ont lieu dans l’organisme, s’accumulent dans les cellules dépourvues de l’enzyme NAXD. Ils ont également révélé que ces métabolites toxiques bloquent l’activité d’une autre enzyme importante, la 3-phosphoglycérate déshydrogénase, qui joue un rôle clé dans la synthèse de la sérine. En l’absence d’une quantité suffisante de sérine, de nombreux processus cellulaires sont perturbés, ce qui pourrait contribuer à expliquer les symptômes observés chez les enfants atteints de PEBEL. Les chercheurs ont de plus découvert que ce phénomène s’aggrave lorsque les cellules sont exposées à un stress métabolique.

Plus important, l’équipe a trouvé un moyen d’aider les cellules malades : des apports complémentaires en nicotinamide riboside, une autre forme de vitamine B3, et en inosine ont partiellement restauré la production de sérine et amélioré les fonctions cellulaires. « Si nous avons confirmé l’effet bénéfique connu de la vitamine B3, nous avons constaté que la nicotinamide et d’autres suppléments, comme l’inosine, pouvaient avoir un effet encore plus important, soit en remplacement de la vitamine B3, soit en association avec elle, » explique le professeur Linster. « En continuant à explorer les mécanismes moléculaires de la maladie dans des cultures cellulaires en laboratoire, nous améliorons non seulement notre compréhension des processus enzymatiques impliqués mais nous ouvrons également la voie vers des traitements plus efficaces. »

Les petites molécules identifiées grâce à ces recherches menées en collaboration avec des scientifiques australiens et des collègues du LCSB, notamment l’équipe Developmental and Cellular Biology et la plateforme métabolomique & lipidomique, constituent en effet des candidats prometteurs pour différentes maladies neuro-métaboliques rares. De futures recherches précliniques utilisant des modèles animaux permettront de tester plus avant le potentiel thérapeutique de ces composés.

Quand étudier les maladies rares apporte un éclairage sur des troubles plus répandus

En mettant à profit leur connaissance des enzymes impliqués dans le métabolisme humain et des troubles liés à leur dysfonctionnement, les chercheurs se sont récemment penchés sur un gène où les mutations génétiques sont, à l’inverse, fréquentes dans la population. Celles-ci peuvent entraîner une carence en vitamine B12, elle-même associée à certaines maladies neurodégénératives, en particulier chez les personnes ayant un faible apport alimentaire en vitamine.

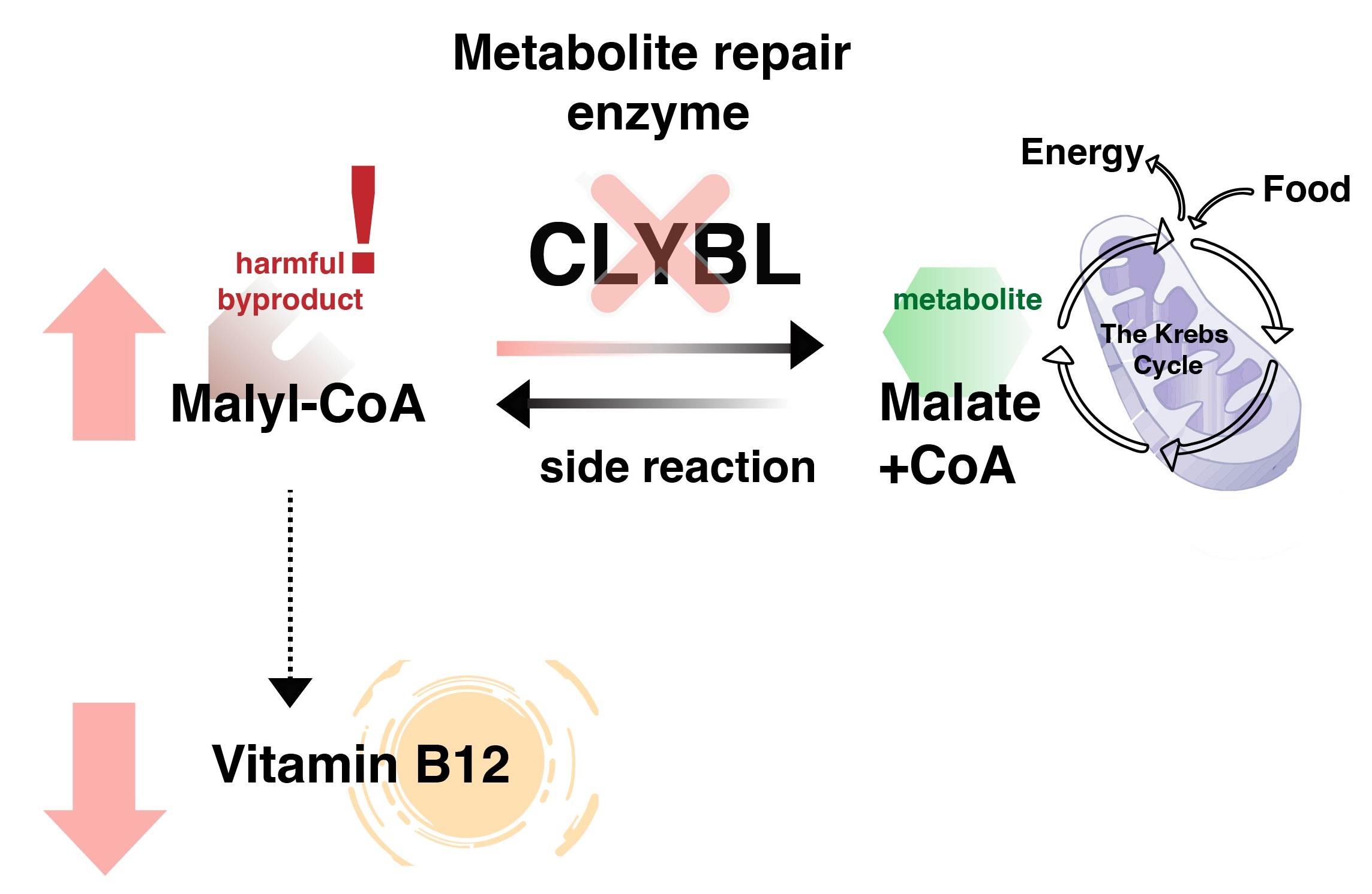

Le professeur Carole Linster et son équipe ont découvert que ce gène code pour une enzyme, appelée CLYBL, impliquée elle aussi dans l’élimination de métabolites toxiques. CLYBL dégrade un composé baptisé Malyl-CoA, assurant ainsi le bon fonctionnement de processus cellulaires lié à la vitamine B12.

Les scientifiques ont ensuite exploré en détail les mécanismes reliant CLYBL, Malyl-CoA et carence en vitamine B12. Au cours de cette nouvelle étude publiée dans la revue Nature Chemical Biology, ils ont pour la première fois détecté Malyl-CoA dans des cellules humaines et ont montré qu’il s’agit d’un sous-produit du cycle de Krebs, un processus vital pour convertir les aliments en énergie. Au-delà de l’avancée scientifique, leurs résultats mettent en lumière que le savoir-faire acquis en étudiant les maladies rares peut apporter un éclairage pour des pathologies plus courantes.

En effet, une mutation sur le gène CLYBL qui entraîne un dysfonctionnement de l’enzyme apparaît dans un pourcentage anormalement élevé de la population. « Bien qu’apparemment préjudiciable en raison de son lien avec la carence en vitamine B12, cette mutation pourrait avoir procuré un avantage évolutif, expliquant pourquoi elle est aujourd’hui plus fréquente dans la population. Elle pourrait par exemple contribuer à limiter la virulence des bactéries pathogènes qui dépendent de cette vitamine pour leur croissance et leur survie, » souligne le professeur Linster. « Nos résultats remettent en question l’idée selon laquelle les défaillances au niveau des mécanismes de réparation et d’élimination des métabolites ne concernent que des maladies rares. Dans ce cas-ci, une variation génétique assez courante peut influencer le métabolisme des vitamines dans une grande partie de la population. »

À l’avenir, il sera donc intéressant d’étudier si les personnes chez lesquelles l’enzyme CLYBL est déficiente présentent un risque plus élevé de développer des problèmes neurologiques et si elles pourraient bénéficier d’un apport complémentaire en vitamine B12.

Sensibiliser le grand public et lever des fonds

Au-delà de ses travaux de recherche, le LCSB souhaite sensibiliser le grand public au sujet des maladies rares.

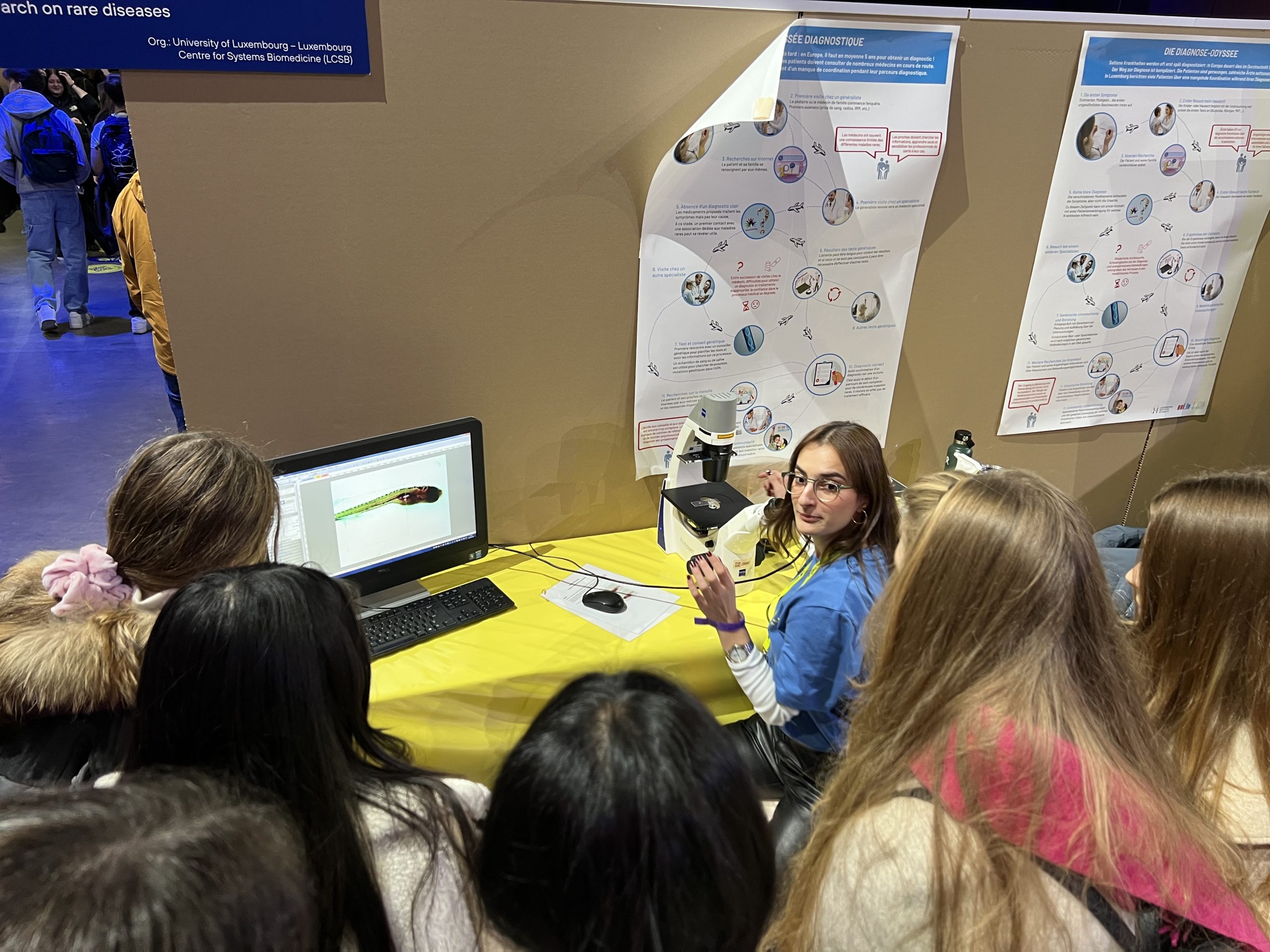

Lors de l’édition 2024 des Researchers’ Days, une fête de la science organisée tous les deux ans par le Luxembourg National Research Fund (FNR), le groupe Enzymology and Metabolism a par exemple organisé un atelier interactif sur le sujet. Des centaines de visiteurs de tous âges ont ainsi pu décrypter le code génétique, faire des expériences avec des enzymes et découvrir comment les maladies rares sont étudiées grâce à des cultures cellulaires et des poissons zèbres ou diagnostiquées chez les enfants.

Poursuivant la tradition entamée l’année dernière, lorsque le bâtiment Biotech II situé sur le campus de Belval a été illuminé pour la première fois aux couleurs de la journée mondiale, le LCSB est engagé dans la lutte contre les maladies rares sur tous les fronts : en proposant des activités de sensibilisation, en développant de collaborations nationales et internationales avec l’ensemble de la communauté des maladies rares et en assurant une recherche de pointe sur les mécanismes pathologiques et les approches thérapeutiques.

À cette fin, le LCSB a récemment créé un fonds afin de soutenir la recherche sur les maladies infantiles rares. Tous les dons collectés via ce fonds contribueront à accélérer les avancées scientifiques, apportant de l’espoir aux familles concernées. Ensemble nous pouvons faire la différence!

—

Publications scientifiques récentes :

- Walvekar AS, Warmoes M, Cheung D, Sikora T, Seyedkatouli N, Gomez-Giro G, Perrone S, Dengler L, Unger F, Santos BFR, Gavotto F, Dong X, Becker-Kettern J, Kwon YJ, Jäger C, Schwamborn JC, Van Bergen NJ, Christodoulou J & Linster CL. Failure to repair damaged NAD(P)H blocks de novo serine synthesis in human cells. Cellular & Molecular Biology Letters. Janvier 2025.

- Griffith CM, Conrotte JF, Paydar P, Xie X, Heins-Marroquin U, Gavotto F, Jäger C, Ellens KW, Linster CL. CLYBL averts vitamin B12 depletion by repairing malyl-CoA. Nature Chemical Biology. Mars 2025.

Financement :

Ces travaux de recherche ont été soutenus par l’Université du Luxembourg, le Luxembourg National Research Fund (FNR), Horizon 2020, le programme de financement de la recherche et de l’innovation de l’Union européenne, et un don de la Fondation Juniclair.