Offizielle Pegelaufzeichnungen der Mosel liegen seit etwas über 200 Jahren vor. Um das langfristige Trendverhalten der Hochwasserabflüsse besser abschätzen zu können, wurden auch vier Jahrhundertereignisse zwischen 1572 und 1784 rekonstruiert und statistisch analysiert. Zudem geben historische Berichte Auskunft über noch weiter zurückliegende Ereignisse, wovon das « Magdalenenhochwasser » vom Juli 1342 in mehrfacher Hinsicht ein Extremereignis war. Alle Ereignisse werden im Kontext der Klimaentwicklung betrachtet.

Einleitung

Am 28.04.1817 begannen die offizielle Wasserstandaufzeichnungen der Mosel am Pegel Cochem, also vor etwas über 200 Jahren. Um das langfristige Trendverhalten der Hochwasserabflüsse besser abschätzen zu können, wurden bereits in einer ersten Projektphase historische Ereignisse rekonstruiert, die vor den amtlichen Pegelmessungen auftraten. Dies erfolgte zunächst mittels über 900 höhenmäßig aufgemessenen Hochwassermarken zwischen dem luxemburgischen Schengen und Cochem sowie deren Plausibilisierung mittels hydraulischer Berechnungen und historischer Berichte. Hiermit konnten z.B. die vier historischen Ereignisse von 1572/73, 1651, 1740 und 1784 quantifiziert werden, die das « Jahrhunderthochwasser » von 1993 erreicht oder überschritten hatten. Bei allen vier Ereignissen handelte es sich um Winterhochwasser, wovon insbesondere dasjenige von 1784 durch Starkregen nach einer langen Frostperiode verursacht wurde, der eine bis zu 1,5 m hohe Schneedecke zum Abschmelzen brachte.

Alle Ergebnisse sind in Längsschnitten dargestellt, die für den deutschen Moselabschnitt unter www.hochschule-trier/go/hochwasser downloadbar sind. Sie dienen damit auch der Sensibilisierung der Flussanlieger im Rahmen nachhaltiger Hochwasservorsorge. Bei den Betroffenen erfreuen sich theoretische Aussagen größerer Glaubwürdigkeit, wenn ein Bezug zu historischen Ereignissen hergestellt wird, deren Ausmaß vor Ort in Form alter Hochwassermarken nachvollziehbar ist.

So stammt die wahrscheinlich älteste Marke dieser Art an der Kirche in Zell-Merl von 1534. Historische Berichte und lokale Chroniken geben Auskunft über noch weiter zurückliegende Ereignisse. Ein Schwerpunkt bildet dabei das « Magdalenenhochwasser » vom Juli 1342, das in mehrfacher Hinsicht ein Extremereignis war.

Mit den Daten aus Bild 1 wurden Häufigkeitsuntersuchungen und (nach Umwandlung in Abflüsse) Trend- und Extremwertanalysen mittels statistischer Verfahren aus den offiziellen Regelwerken durchgeführt. Parallel dazu wurden Niederschlags- und Klimadaten betrachtet, um u.a. einen Diskussionsbeitrag zu dem häufig postulierten Verschärfungseffekt zu liefern.

Statistische Auswertungen

Hierzu wurde wie in näher erläutert ausschließlich auf die weitgehend gesicherten und relativ konsistenten Werte des Pegels Cochem an der Untermosel mit einem Einzugsgebiet von 27.088 km2 zurückgegriffen. Für die Untersuchungen wurden grundsätzlich die kontinuierliche, 200 Abflussjahre umfassende Reihe von 1818 bis 2017 sowie die zuvor genannten historischen Ereignisse verwendet.

Als erster Schritt wurden durch Klassenbildung und -auswertung gemäß Tab. 1 alle offiziellen Wasserstandsdaten von Cochem seit dem Abflussjahr 1818 auf eine Zunahme von Hochwasserhäufigkeiten untersucht. Als Schwellwert wurde der erstmals schadbringende Wasserstand von 680 cm (Q = 2000 m3/s) gewählt, der in etwa einem 2-jährlichen Hochwasser entspricht. 95 % der so erfassten Ereignisse traten im Winterhalbjahr auf.

Den Ergebnissen in Tab. 1 ist zunächst entnehmbar, dass in den Jahrzehnten bis etwa zur Jahrtausendwende die Zahl der Hochwasserereignisse zugenommen hat. Allerdings beschränkt sich diese Zunahme auf die kleinen und mittleren Ereignisse, was sich am deutlichsten für den Wasserstandsbereich zwischen 780 und 879 cm zeigt. Obwohl das Ereignis vom Dezember 1993 den höchsten Wasserstand aller Ereignisse aus Tab. 1 lieferte, ist bei den großen Ereignissen (ab 980 cm) insgesamt keine Zunahme erkennbar. Dies deckt sich mit der weitverbreiteten Erkenntnis, dass anthropogen bedingte Verschärfungseffekte vor allem bei der Genese kleinerer Ereignisse von Bedeutung sind. So haben z.B. die Bundesländer Baden-Württemberg und Bayern vor rund 15 Jahren klimabedingte Zuschläge zu Bemessungshochwasserabflüssen eingeführt, die mit zunehmender Jährlichkeit abnehmen und bei Extremereignissen den Wert Null annehmen.

Seit 2003 trat im betrachteten Zeitraum bis 2017 in Cochem gar kein Ereignis der obersten zwei Größenklassen (ab 880 cm) mehr auf. Auch der Scheitelwasserstand des Hochwassers vom Februar 2020 lag „nur“ bei 787 cm. Dadurch steigt das Risiko, dass bei vielen Flussanliegern das Gefühl für ihre Gefährdung durch Hochwasser nachlässt und unterstreicht einmal mehr die Notwendigkeit der Sensibilisierung von potentiell Betroffenen. Hierzu kann eine Betrachtung von Bild 1 hilfreich sein, zeigt es doch immer wiederkehrende Perioden mit einer Konzentration an größeren Ereignissen auf, so besonders in den 1820er, 1840er, 1920er und 1990er Jahren, die dann von Phasen mehr oder weniger scheinbarer bzw. „trügerischer“ Ruhe für die Flussanlieger unterbrochen wurden.

Trenduntersuchungen ergaben für die Reihe an Jahreshöchstabflüssen ab 1818 lediglich einen schwach positiven, nicht signifikanten Trend (Signifikanzniveau 5 %). Auch die in Bild 1 dargestellten historischen Ereignisse vor 1818 liefern keinen Hinweis auf einen positiven Trend.

Dazu sowie zu den Ergebnissen der o.g. Häufigkeitsbetrachtungen weist die Entwicklung der Niederschläge deutliche Parallelen auf. So hat die Bundesanstalt für Gewässerkunde für den Zeitraum von 1891 bis 1990 einen positiven Trend bei den Jahresniederschlagshöhen für das gesamte Rheingebiet bis Köln ermittelt (Zunahme von knapp 90 mm). Aus lässt sich folgern, dass dieser Effekt in erster Linie auf die Zunahme der Winterniederschläge zurückzuführen ist. Diese Untersuchungen quasi fortführend für das Einzugsgebiet der Mosel wurden an der Hochschule Trier in Zusammenarbeit mit der Universität Lothringen die Niederschlagshöhen der Gesamtjahre und Winterhalbjahre ab 1991 analysiert. Einen signifikanten Anstieg gab es danach lediglich für die Gesamtjahreshöhen der Reihe bis 2001, während für den Zeitraum von 2002 bis 2016 ein negativer, nicht signifikanter Trend ermittelt wurde. Für die Niederschlagssummen der Winterhalbjahre ergaben sich analoge, nicht signifikante Trends. Zu ähnlichen Ergebnissen kommt für das Land Rheinland-Pfalz, wobei entsprechend von einer zukünftigen Abnahme der Jahresniederschlagshöhe ausgegangen wird. Auswertungen des Deutschen Wetterdienstes zeigen dagegen für Süd- und Westdeutschland einen ungebrochen positiven Trend, insbesondere für das Winterhalbjahr. Gleiches gilt für Starkniederschlagstage und Regenintensitäten im Sommer. Dies bestätigt den sich hoher medialer Aufmerksamkeit erfreuenden Eindruck, dass sowohl teils verheerende, lokale Sturzfluten wie auch Niedrigwasserperioden der Mosel zunehmen.

Die Extremwertanalyse der 200-Jahre umfassenden Reihe unter Einschluss der vier historischen Ereignisse führte zu den Ergebnissen gemäß Bild 2, die erwartungsgemäß nur unwesentlich von denjenigen aus abweichen. Daher sei hier nur kurz darauf hingewiesen, dass das „Jahrhunderthochwasser“ von 1993 danach eine Jährlichkeit von 50 bis 80 Jahren aufweist und das „Jahrtausendhochwasser“ von 1784 von 500 bis 1000 Jahren.

Weitergehende Untersuchungen

Wie bereits einleitend erwähnt, konnten Hochwasser der Mosel bis 1572 zurück mit einiger Sicherheit quantifiziert werden. Darüber hinaus geben historische Berichte Auskunft über noch weiter zurückliegende Ereignisse, woraus sich zusätzliche Erkenntnisse gewinnen lassen. Eine der umfassendsten Auswertungen stellt wohl diejenige von Schmidt dar, der u.a. die sechs Bände umfassende Sammlung an Quelltexten von Weikinn ausgewertet hat. Nach generellen Hinweisen auf Hochwasserberichte aus römischer Zeit wird konkret 711 als erstes Jahr mit Überschwemmungen in West- und Süddeutschland genannt. Die Mosel wird namentlich erstmals für das Jahr 987 im Zusammenhang mit Hochwasser erwähnt. Solche Berichte stammen fast alle aus Klöstern und werden angesichts der damaligen geringen Besiedlung als Zufallsmeldungen betrachtet.

Zusätzlich liefern Kirchenbücher, lokale Chroniken etc. weitere Hinweise. So lautet es z.B. in zum Jahr 1226: „Im folgenden Jahr überschwemmte Wasser Trier, und die Mosel stieg über Triers Mauern am Moselufer, und zwar so, dass die mitten in der Stadt gelegenen Keller sich mit Wasser füllten, was bisher niemals seit den ältesten Tagen gesehen worden war.“

Von Winterhochwassern an Rhein und Mosel wird während der letzten tausend Jahre quasi kontinuierlich berichtet. In der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts fand zudem eine Häufung extremer Wetteranomalien statt mit außergewöhnlichen Temperaturschwankungen und sowohl Niedrigwasserperioden wie auch auffällig vielen Sommerhochwassern im Rheingebiet, für 1333 wird auch namentlich die Mosel erwähnt [Gl].

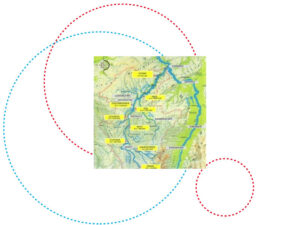

Die schlimmste Überschwemmungskatastrophe in Mitteleuropa fand im Juli 1342 statt. Dieses auch mit „Magdalenenflut“ bezeichnete Extremhochwasser erforderte tausende Menschenleben und hat zumindest in Mitteldeutschland und im Maingebiet alle Ereignisse seit dem Mittelalter weit übertroffen. So ist die zugehörige Marke an der Fußgängerbrücke Eiserner Steg in Frankfurt rund 1,6 m höher angebracht als diejenige von 1784 und der Rhein soll im Mainzer Dom gestanden haben. Bemerkenswert erscheint auch der dramatische Feststoffabtrag (Bild 3) und die Bildung von bis zu 14 m tiefen Erosionsschluchten, die mit dem Ereignis einhergingen und bis heute vielerorts landschaftsbestimmend sind [Gl]. Auch wenn der Schwerpunkt des Ereignisses offenbar nicht im Moselgebiet lag (Bild 4) und sich dazu keine quantitativen Angaben finden, so müssen die Schäden doch gewaltig gewesen sein. So berichtet Bauch [Ba], dass in Trier aufgrund des Hochwassers eine Holz-durch eine Steinbrücke ersetzt und in Koblenz Bau und Gestaltung der Balduinbrücke über die Mosel davon beeinflusst wurden. Laut [Si] wurde eine entsprechend starke Schlammschicht im Schalkenmehrener Maar/Eifel gefunden, das im Einzugsgebiet der Untermosel liegt. Ebenfalls im Moselgebiet findet sich in Luxemburg nahe Mersch eine Erosionsrinne (Bild 5), die aus bodenkundlicher Sicht laut [Ma] sehr denjenigen des Ereignisses von 1342 in Mitteldeutschland ähnelt. Letztlich weisen lokale Berichte darauf hin, dass damals im Bereich des heutigen Schutzhafens Traben-Trarbach/Mosel eine Halbinsel aus Sedimentablagerungen entstand.

—